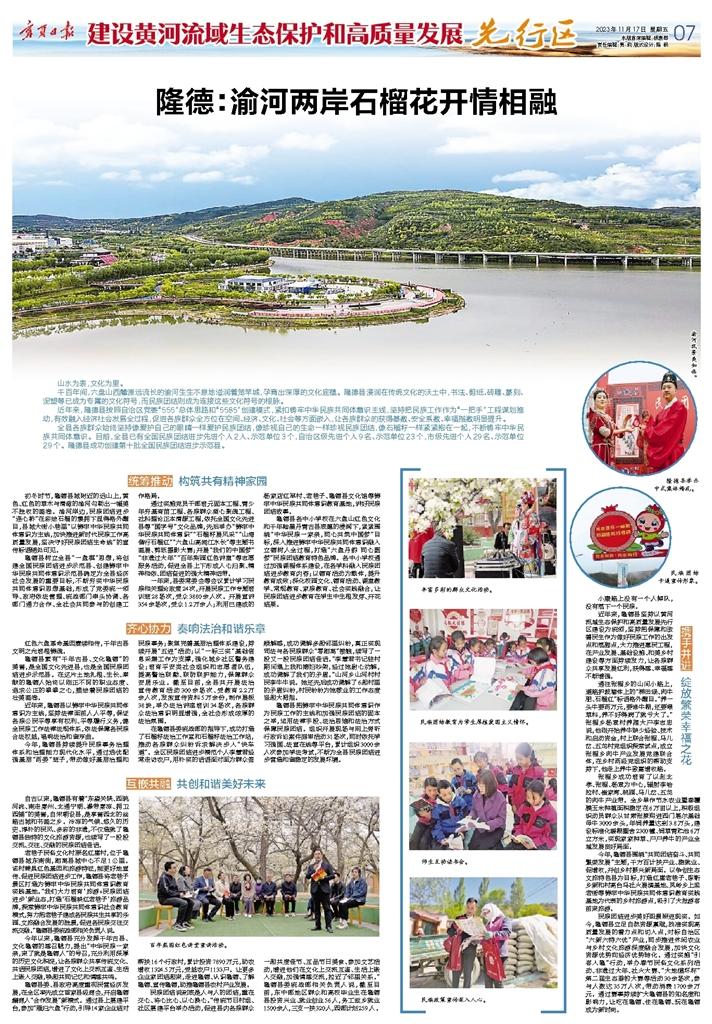

山水为表,文化为里。

千百年间,六盘山西麓源远流长的渝河生生不息地滋润着笼竿城,孕育出深厚的文化底蕴。隆德县浸润在传统文化的沃土中,书法、剪纸、砖雕、篆刻、泥塑等已成为专属的文化符号,而民族团结则成为连接这些文化符号的根脉。

近年来,隆德县按照自治区党委“555”总体思路和“5585”创建模式,紧扣铸牢中华民族共同体意识主线,坚持把民族工作作为“一把手”工程谋划推动,有效融入经济社会发展全过程,促进各族群众全方位在空间、经济、文化、社会等方面嵌入,让各族群众的获得基数、安全系数、幸福指数明显提升。

全县各族群众始终坚持像爱护自己的眼睛一样爱护民族团结,像珍视自己的生命一样珍视民族团结,像石榴籽一样紧紧抱在一起,不断铸牢中华民族共同体意识。目前,全县已有全国民族团结进步先进个人2人、示范单位3个,自治区级先进个人9名、示范单位23个,市级先进个人29名、示范单位29个。隆德县成功创建第十批全国民族团结进步示范县。

统筹推动 构筑共有精神家园

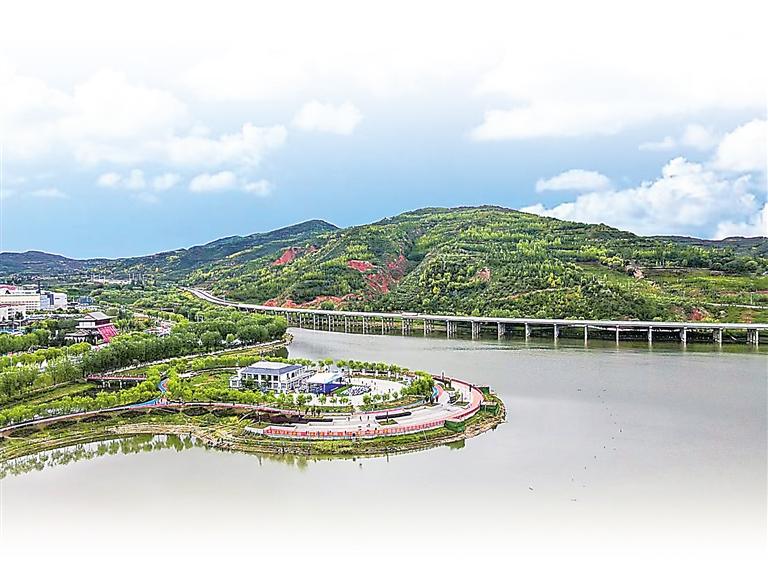

初冬时节,隆德县城附近的远山上,黄色、红色的草木与清澈的渝河勾勒出一幅美不胜收的画卷。渝河岸边,民族团结进步“连心桥”在彩绘石榴的簇拥下显得格外醒目,县城大街小巷里“以铸牢中华民族共同体意识为主线,加快推进新时代民族工作高质量发展,坚决守好民族团结生命线”的宣传标语随处可见。

隆德县树立全县“一盘棋”思想,将创建全国民族团结进步示范县、创建铸牢中华民族共同体意识示范县确定为全县经济社会发展的重要目标,不断夯实中华民族共同体意识思想基础,形成了党委统一领导、政府依法管理、统战部门牵头协调、各部门通力合作、全社会共同参与的创建工作格局。

通过实施党员干部培元固本工程、青少年夯基育苗工程、各族群众凝心聚魂工程、社科理论正本清源工程,依托全国文化先进县等“国字号”文化品牌,先后举办“铸牢中华民族共同体意识”“石榴籽展风采”“山海偕行石榴红”“六盘山高闽江水长”等主题书画展、剪纸摄影大赛;开展“我们的中国梦”“非遗过大年”“百年梨园红色讲堂”等志愿服务活动,促进全县上下形成人心归聚、精神相依、团结奋进的强大精神纽带。

一年来,县委常委会等会议累计学习民族相关理论政策24次,开展民族工作专题培训班28场次,受众3880余人次。开展宣讲354余场次,受众1.2万余人;利用已建成的杨家店红军村、老巷子、隆德县文化馆等铸牢中华民族共同体意识教育基地,讲好民族团结故事。

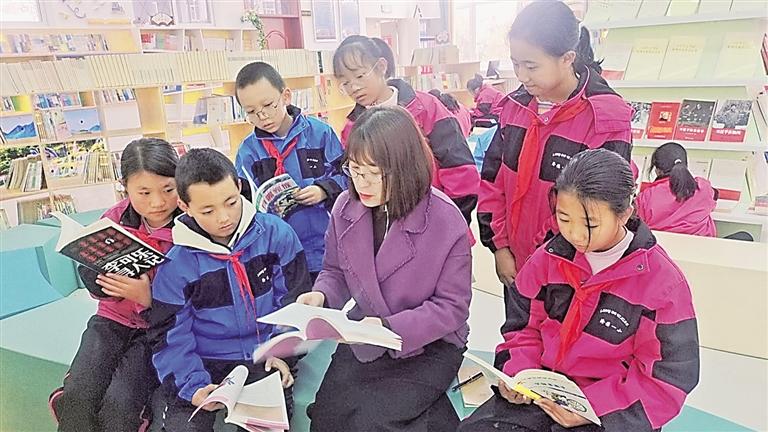

隆德县各中小学校在六盘山红色文化和千年翰墨丹青古县底蕴的浸润下,紧紧围绕“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”目标,深入推进铸牢中华民族共同体意识融入立德树人全过程,打造“六盘丹韵 同心圆梦”民族团结教育特色品牌。各中小学校通过加强课程体系建设,在各学科融入民族团结进步教育内容;以德育活动为载体,提升教育成效;深化校园文化、德育活动、课堂教学、常规教育、家族教育、社会实践融合,让民族团结进步教育在学生中生根发芽、开花结果。

齐心协力 奏响法治和谐乐章

红色六盘革命基因赓续相传,千年古县文明之光培根铸魂。

隆德县素有“千年古县、文化隆德”的美誉,是全国文化先进县,也是全国民族团结进步示范县。在这片土地扎根、生长、奉献的隆德人始终以刚正不阿的职业态度、追求公正的拳拳之心,描绘着民族团结的壮美画卷。

近年来,隆德县以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚持法律面前人人平等,保证各族公民平等享有权利、平等履行义务,健全民族工作法律法规体系,依法保障各民族合法权益,唱响法治和谐序曲。

今年,隆德县持续提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平,通过选优配强基层“两委”班子,带动做好基层治理和民族事务;聚焦完善基层治理体系建设,持续开展“五进”活动;以“一标三实”基础信息采集工作为支撑,强化城乡社区警务建设;培育平安类社会组织和志愿者队伍,提高警治联勤、联防联护能力,保障群众安居乐业。截至目前,全县共开展法治宣传教育活动300余场次、受教育2.2万余人次,发放宣传资料5万余份,制作展板38块,举办法治讲座培训34场次,各族群众法治意识明显增强,全社会形成浓厚的法治氛围。

在隆德县委统战部的指导下,成功打造了石榴籽法治工作室和石榴籽法治工作站,推动各族群众纠纷诉求解决步入“快车道”。全区民族团结进步模范个人李慧君经常走访农户,用朴实的话语面对面为群众答疑解惑,成功调解多起邻里纠纷,真正实现司法与各民族群众“零距离”接触,续写了一段又一段民族团结佳话。“李慧君书记驻村期间遇上我和媳妇吵架,经过她耐心劝解,成功调解了我们的矛盾。”山河乡山河村村民李牛牛说。她还先后成功调解了6起村里的矛盾纠纷,村民纷纷为她敬业的工作态度竖起大拇指。

隆德县把铸牢中华民族共同体意识作为民族工作的主线和加强民族团结的固本之举,运用法律手段、法治思维和法治方式保障民族团结。组织开展现场与网上旁听行政诉讼案件庭审活动31场次,同时依托学习强国、法宣在线等平台,累计组织3000余人次参加学法考试,不断为全县民族团结进步营造和谐稳定的发展环境。

互嵌共融 共创和谐美好未来

自古以来,隆德县有着“东望关陕、西眺河洮、南走秦州、北通宁朔、襟带秦凉、拥卫西辅”的美誉,自宋朝设县,是享誉西北的丝路古城和书画之乡。冷凉的气候、悠久的历史、淳朴的民风、多彩的非遗,不仅造就了隆德县独特的文化旅游资源,也续写了一段段交流、交往、交融的民族团结佳话。

老巷子民俗文化村原名红崖村,位于隆德县城东南侧,距离县城中心不足1公里。该村兼具红色基因和旅游特征,能更好地宣传、促进民族团结进步工作,隆德县将老巷子景区打造为铸牢中华民族共同体意识教育实践基地。“我们大力培育‘旅游+民族团结进步’新业态,打造‘石榴映红老巷子’旅游品牌,探索铸牢中华民族共同体意识社会教育模式,努力把老巷子建成各民族共生共享的乐园、文旅融合发展的胜景,促进各民族交往交流交融。”隆德县委统战部相关负责人说。

今年以来,隆德县充分发挥千年古县、文化隆德的感召魅力,提出“中华民族一家亲,来了就是隆德人”的号召,充分利用深厚的历史文化积淀,让各族群众共享传统文化、共话民族团结,增进了文化上交流互鉴、生活上嵌入交融,唤起共同记忆和情感共鸣。

隆德县委、县政府高度重视民营经济发展,在全区率先成立首家县级商会,开启隆德籍商人“合作发展”新模式。通过县上搭建平台,参加“雁归六盘”行动,引导14家企业结对帮扶16个行政村,累计投资7890万元,助农增收1324.5万元,受益农户1133户。让更多企业家团结起来,走进隆德、认识隆德、了解隆德、宣传隆德,助推隆德县农村产业发展。

民族团结说到底是人与人的团结,重在交心、将心比心、以心换心。“传统节日村组、社区搭建平台举办活动,促进县内各族群众一起共度佳节、互品节日美食、参加文艺活动,增进他们在文化上交流互鉴、生活上嵌入交融,加强情感交流,拉近了邻里关系。”隆德县委统战部相关负责人说,截至目前,东中部地区群众和高校毕业生在隆德县投资兴业、就业创业56人,务工返乡就业1500余人,三支一扶320人,西部计划259人。

携手并进 绽放繁荣幸福之花

小康路上没有一个人掉队,没有落下一个民族。

近年来,隆德县坚持以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为统领,坚持把保障和改善民生作为做好民族工作的出发点和落脚点,大力推进惠民工程,在产业发展、基础设施、和美乡村建设等方面持续发力,让各族群众共享发展红利,获得感、幸福感不断增强。

通往张程乡的山间小路上,道路护坡墙体上的“梯田绿、肉牛肥、石榴红”标语格外醒目。“养一头牛要两万元,要修牛棚,还要喂草料,养不好得病了就亏大了。”张程乡杨袁村养殖大户李志忠说,他刚开始养牛缺少经验、技术和启动资金,村上联合张程、马儿岔、五龙村党组织探索试点,成立张程乡肉牛产业发展党建联合体,在乡村两级党组织的帮助支持下,他走上养牛致富增收路。

张程乡成功培育了以赵北孝、张程、杨袁为中心,辐射李哈拉村、崔家湾、桃园、马儿岔、五龙的肉牛产业带。全乡旱作节水农业暨春覆膜玉米种植面积稳定在6万亩以上,积极组织动员群众从甘肃张掖购进西门塔尔基础母牛3000余头,年饲养量达到3.8万头,建设标准化暖棚圈舍2300幢、饲草青贮池6万立方米,实现家家种草、户户养牛的产业全域发展良好局面。

今年,隆德县围绕“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题,千方百计扶产业、稳就业、促增收,开创乡村振兴新局面。以争创生态文旅特色县为目标,打造红崖老巷子、陈靳乡新和村高台马社火展演基地、凤岭乡上梁老街等铸牢中华民族共同体意识教育实践基地为代表的乡村旅游点,吸引了大批游客前来旅游。

民族团结进步美好图景照进现实。如今,隆德县立足自然资源禀赋,找准实现高质量发展的着力点和切入点,对标自治区“六新六特六优”产业,同步推进休闲农业与乡村文化旅游深度融合发展,加快文化资源优势向经济优势转化。通过实施“引客入隆”行动,举办春节民俗文化系列活动、非遗过大年、社火大赛、“大地循环杯”第二届生态垂钓大赛等活动30余场次,参与人数达35万人次,带动消费1700余万元。通过赛事持续扩大隆德县的知名度和影响力,让吃在隆德、住在隆德、玩在隆德成为新时尚。