长城是中国的世界文化遗产。宁夏和内蒙古两省交界的贺兰山深处,明长城依山势而行,蜿蜒曲折、雄奇险峻。

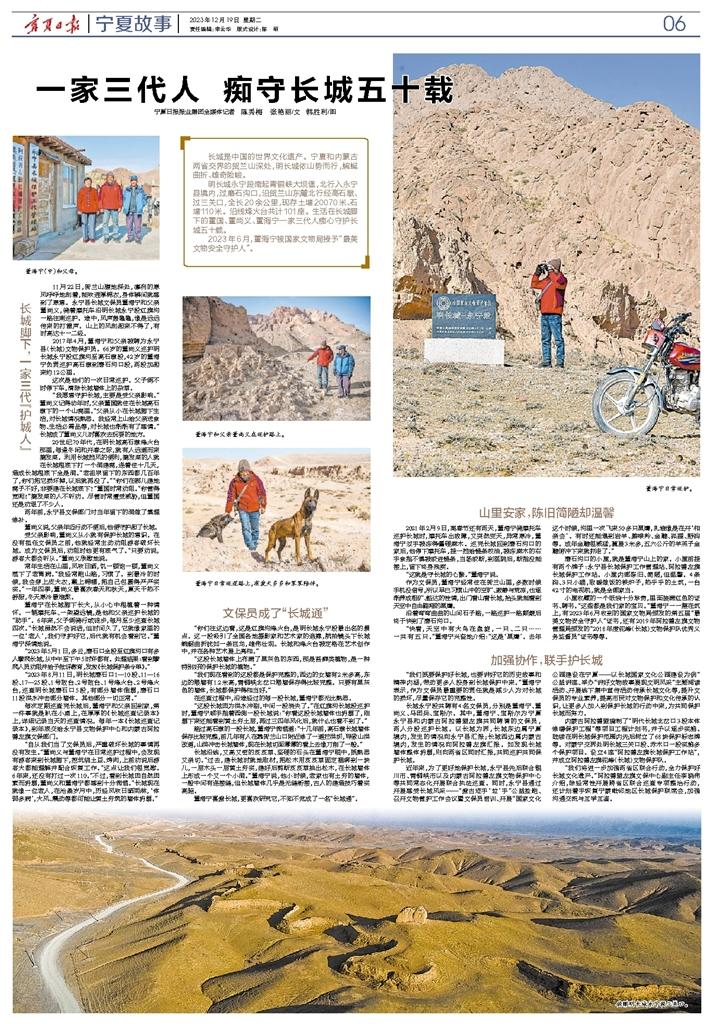

明长城永宁段南起青铜峡大坝堡,北行入永宁县境内,过磨石沟口,沿贺兰山东麓北行经高石墩、过三关口,全长20余公里,现存土墙20070米、石墙110米。沿线烽火台共计101座。生活在长城脚下的董国、董尚义、董海宁一家三代人痴心守护长城五十载。

2023年6月,董海宁被国家文物局授予“最美文物安全守护人”。

长城脚下,一家三代“护城人”

11月22日,贺兰山腹地深处,凛冽的寒风呼呼地刮着,能吹透厚棉衣,身体瞬间就感到了寒意。永宁县长城文保员董海宁和父亲董尚义,骑着摩托车沿明长城永宁段红旗沟一路往南巡护。途中,风声轰隆隆,像是远远传来的打雷声。山上的风刮起来不得了,有时高达十一二级。

2017年4月,董海宁和父亲被聘为永宁县(长城)文物保护员。66岁的董尚义巡护明长城永宁段红旗沟至高石墩段,42岁的董海宁负责巡护高石墩到磨石沟口段,两段加起来约12公里。

这次是他们的一次日常巡护。父子俩不时停下车,清除长城墙体上的杂草。

“我愿意守护长城,主要是受父亲影响。”董尚义记得幼年时,父亲董国就住在长城高石墩下的一个山窝里。“父亲从小在长城脚下生活,对长城情况熟悉。我经常上山给父亲送食物、生活必需品等,对长城也渐渐有了感情。”长城成了董尚义儿时喜欢去玩耍的地方。

20世纪70年代,在明长城高石墩烽火台那里,每逢冬闲和开春之际,就有人远道而来摘发菜。利用长城挡风的便利,摘发菜的人就在长城根底下打一个洞建窝,连着住十几天,造成长城根底下全是洞。“老祖宗留下的东西都几百年了,你们把它损坏掉,以后就再没了。”“你们在哪儿建地窝子不好,非要建在长城底下?”董国时常劝阻。“你管得宽呢!”摘发菜的人不听劝。尽管时常遭受威胁,但董国还是劝退了不少人。

两年前,永宁县文保部门对当年留下的洞做了填埋修补。

董尚义说,父亲年迈行动不便后,他便守护起了长城。

受父亲影响,董尚义从小就有保护长城的意识。在没有担任文保员之前,他就经常主动劝阻游客破坏长城。成为文保员后,劝阻时他更有底气了。“只要劝说,游客大都会听从。”董尚义欣慰地说。

常年生活在山里,风吹日晒,饥一顿饱一顿,董尚义落下了老胃病。“我经常跑山路,习惯了。到最冷的时候,我会穿上皮大衣,戴上棉帽,把自己包裹得严严实实。”一年四季,董尚义最喜欢春天和秋天,夏天干热不舒服,冬天寒冷最难熬。

董海宁在长城脚下长大,从小心中根植着一种情怀。一辆摩托车、一架望远镜,是他和父亲巡护长城的“助手”。6年来,父子俩骑行或徒步,每月至少巡查长城四次。“长城虽然不会说话,但时间久了,它就像家里的一位‘老人’,我们守护好它,后代就有机会看到它。”董海宁深情地说。

“2023年5月1日,多云,磨石口全段至红旗沟口有多人攀爬长城,从中午至下午5时许都有。处理结果:看到攀爬人员劝阻并给予批评教育,发放《长城保护条令单》。”

“2023年8月11日,明长城磨石口1—10段、11—16段、17—25段、1号敌台、2号敌台、1号烽火台、2号烽火台,巡查明长城磨石口5段,有部分墙体倒塌,磨石口11段洪水冲击部分墙体。其他部分一切正常。”

每次定期巡查完长城后,董海宁和父亲回到家,第一件事就是趴在小桌上,在厚厚的《长城巡查记录本》上,详细记录当天的巡查情况。每年一本《长城巡查记录本》,到年底交给永宁县文物保护中心和内蒙古阿拉善左旗文保部门。

“自从我们当了文保员后,严重破坏长城的事情再没有发生。”董尚义与董海宁在日常巡护过程中,会发现有游客来到长城脚下,挖坑烧土豆、烤肉,上前劝说后游客大都能理解并配合恢复工作。“这点让我们很宽慰。6年来,还没有打过一次110。”不过,看到长城因自然因素而坍塌,董尚义和董海宁都感到十分惋惜。“长城现在就像一位老人,在沧桑岁月中,历经风吹日晒雨淋,‘体弱多病’,大风、震动等都可能让黄土夯筑的墙体坍塌。”

文保员成了“长城通”

“你们往这边看,这是红旗沟烽火台,是明长城永宁段最出名的景点。这一段吸引了全国各地摄影家和艺术家的追捧,航拍镜头下长城蜿蜒曲折犹如一条巨龙,雄伟壮观。长城和烽火台被定格在艺术创作中,并在各种艺术展上亮相。”

“这段长城墙体上布满了黑灰色的东西,那是苔藓类植物,是一种特别好的保护长城的植物。”

“我们现在看到的这段都是保护完整的,西边的女墙有2米多高,东边的矮墙有1.2米高,青铜峡北岔口矮墙保存得比较完整。只要有黑灰色的墙体,长城都保护得相当好。”

在巡查过程中,沿途经过的每一段长城,董海宁都无比熟悉。

“这段长城因为洪水冲刷,中间一段消失了。”在红旗沟长城段巡护时,董海宁顺手指着西侧一段长城说:“你看这段长城墙体也坍塌了,刚塌下来还能看到黄土夯土层,再过三四年风化后,就什么也看不到了。”

路过高石墩的一段长城,董海宁惋惜道:“十几年前,高石墩长城墙体保存比较完整,前几年有人在靠贺兰山口附近修了一道拦洪坝,导致山洪改道,山洪冲击长城墙体,现在长城切面薄薄的看上去像刀削了一般。”

长城沿线,又高又密的芨芨草、坚硬的石头在董海宁眼中,既熟悉又亲切。“过去,建长城时就地取材,把松木用芨芨草固定捆绑到一块儿,一层木头一层黄土夯实,建好后剪断芨芨草抽出松木,在长城墙体上形成一个又一个小洞。”董海宁说,他小时候,老家也有土夯的墙体,一般中间有连接缝,但长城墙体几乎是无缝衔接,古人的建造技巧着实高超。

董海宁喜爱长城,更喜欢研究它,不知不觉成了一名“长城通”。

山里安家,陈旧简陋却温馨

2021年2月9日,离春节还有两天,董海宁骑摩托车巡护长城时,摩托车出故障,又突然变天,异常寒冷,董海宁双手被冻得僵硬麻木。巡完长城回到磨石沟口的家后,他停下摩托车,挂一挡给链条校油,被冻麻木的右手食指不慎被绞进链条,当场绞断,到医院后,断指没能接上,留下终身残疾。

“这就是守长城的心酸。”董海宁说。

作为文保员,董海宁经常住在贺兰山里,多数时候手机没信号,所以早已习惯山中的空旷、寂静与荒凉,也逐渐养成粗犷、豁达的性情,出门看山看长城,抬头就能看到天空中自由翱翔的黑鹰。

沿着弯弯曲曲的山间石子路,一路巡护一路颠簸后终于快到了磨石沟口。

“快看,天空中有大鸟在盘旋,一只、二只……一共有五只。”董海宁兴奋地介绍:“这是‘黑鹰’。去年这个时候,沟里一次飞来50多只黑鹰,扎堆像是在开‘相亲会’。有时还能遇到岩羊、鹅喉羚、金雕、狐狸、野狗等。成年金雕很威猛,翼展3米多,五六公斤的羊羔子金雕俯冲下来就抓走了。”

磨石沟口的小屋,就是董海宁山上的家。小屋前挂有两个牌子:永宁县长城保护工作管理站、阿拉善左旗长城保护工作站。小屋内部陈旧、简陋,但温馨。4条狗、3只小猫,取暖做饭的铁炉子,热乎乎的土炕,一台42寸的电视机,就是全部家当。

小屋收藏的一个纸袋十分珍贵,里面装满红色的证书、聘书。“这些都是我们家的宝贝。”董海宁一一摆在炕上,有2023年6月收到的国家文物局颁发的第五届“最美文物安全守护人”证书,还有2019年阿拉善左旗文物管理局颁发的“2018年度驼峰(长城)文物保护队优秀义务监督员”证书等等。

加强协作,联手护长城

“我们既要保护好长城,也要讲好它的历史故事和精神内涵,带动更多人投身到长城保护中来。”董海宁表示,作为文保员最重要的责任就是减少人为对长城的损坏,尽量保存它的完整性。

长城永宁段共聘有4名文保员,分别是董海宁、董尚义、马团兵、宝斯尔。其中,董海宁、宝斯尔为宁夏永宁县和内蒙古阿拉善盟左旗共同聘请的文保员,两人分段巡护长城。以长城为界,长城东边属宁夏境内,发生的情况向永宁县汇报;长城西边属内蒙古境内,发生的情况向阿拉善左旗汇报。如发现长城墙体整体坍塌,则向两省区同时汇报,共同巡护共同保护长城。

近年来,为了更好地保护长城,永宁县先后联合银川市、青铜峡市以及内蒙古阿拉善左旗文物保护中心等共同常态化开展联合执法巡查。同时,永宁县通过开展感受长城风采——“爱古迹手‘垃’手”公益捡跑、召开文物管护工作会议暨文保员培训、开展“国家文化公园建设在宁夏——以长城国家文化公园建设为例”公益讲座、举办“讲好文物故事展现文明风采”主题阅读活动、开展线下集中宣传活动传承长城文化等,提升文保员的专业素养,提高市民对文物保护和文化传承的认识,让更多人加入到保护长城的行动中来,为共同保护长城而努力。

内蒙古阿拉善盟编制了“明代长城北岔口3段本体修缮保护工程”等项目工程计划书,并予以逐步实施。陆续在明长城保护范围内先后树立了68块保护标志牌等。对蒙宁交界处明长城三关口段、赤木口一段实施多个保护项目。设立4座“阿拉善左旗长城保护工作站”,并成立阿拉善左旗驼峰(长城)文物保护队。

“我们将进一步加强两省区联合行动,全力保护好长城文化遗产。”阿拉善盟左旗文保中心副主任李晓伟介绍,除经常性开展跨省区联合巡查专项整治行动,还计划着手恢复宁蒙毗邻地区长城保护联席会,加强沟通交流与互学互鉴。