编者按

文化兴国运兴,文化强民族强。习近平文化思想是新时代党领导文化建设实践经验的理论总结,具有鲜明的理论原创性、强烈的文化主体性、强大的实践指导性。全面系统深入阐述习近平文化思想的精髓要义、实践要求和里程碑意义,是全党尤其是全国宣传思想文化战线的一项重要政治任务。自治区党委宣传部组织工作专班开展研究阐释工作,本报即日起陆续刊发相关研究成果,供读者参考学习。

“着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”,是习近平文化思想的重要部分,是“两个结合”的具体实践,是以高度的文化自信、历史自信对中华优秀传统文化向何处去的深刻回答,是中华民族现代文明建设实践路径的科学判断,为推动中华文化展现独特魅力、绽放时代活力、保持永恒生命力提供了根本遵循。近年来,特别是自治区第十三次党代会全面部署“打造文化兴盛沃土,努力建设新时代文化强区”的具体任务以来,各级党委(党组)将文化建设提高到新的时代高度,奋力谱写中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的宁夏篇章。

深刻把握“两创”重要论述的科学内涵,自觉肩负新的文化使命

理解“两创”的深邃意蕴,须将之置于马克思主义中国化时代化的理论语境中,才能更加通透。“两创”重要论述以“两个结合”为方法论,“两个结合”以“两创”重要论述为具体实践,二者互为支撑、互为表里。“两创”重要论述从马克思主义唯物史观出发,结合上下五千年文明史发展实际,对中华优秀传统文化的地位作用作出科学论断,指出中华优秀传统文化是“精神命脉”,是“突出优势”,是“最深厚的文化软实力”,是中华民族的“根和魂”,这将中华优秀传统文化的科学认识提高到新的时代高度。“两创”重要论述秉持马克思主义文化观,承继中国共产党人百年文化建设经验,将文化发展的普遍规律与文化建设实际相结合,开创性地提出“创造性转化、创新性发展”的重要方法,为推动中华文明的赓续发展和辩证处理传统与现代的关系提供了科学的实践路径。鲜明的理论品格、牢固的文化立场、深厚的实践经验,决定了“两创”重要论述的真理性、科学性,自觉将其贯彻落实到宣传思想文化工作和担负新的文化使命的全过程是应有之义。

宁夏从坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度,自觉将习近平文化思想贯彻落实到宣传思想文化工作各方面和全过程,自觉将文化“两创”重要论述落实到凝心铸魂、培育新风、推动文化事业和文化产业高质量发展等具体工作中,不断开创宣传思想文化工作新局面。

细致梳理宁夏地域文化的基因特征,大力书写文脉赓续的宁夏故事

宁夏地域文化是生活在这片土地上的人们千百年来生产生活的智慧结晶,具有“完整性、多元性、地域性”的特征。宁夏地处大河沿岸、内陆腹地,从水洞沟时期开始出现文明的火种,戍边屯垦、兴修长城、引黄灌溉推动着文脉的延续,形成完整的文化发展脉络。“九寨咽喉,七关襟带”的特殊地理位置让宁夏成为各民族密切交往交流交融的地区,羌、戎、鲜卑、匈奴等众多少数民族在这里留下文化遗存,使宁夏传统文化成为多元民族文化的融合体。宁夏属于西北农业区,农牧交错的生产方式促使传统文化呈现农耕文化、草原文化交融并行的特征,南部山区以厚重的黄土文化为主,北部川区则又融入了草原文化的豪放,形成“南山北川”的独特文化地貌。

新时代以来,宁夏自觉将地域文化的“两创”融入中华民族现代文明建设的伟大实践,深挖文化底蕴,发挥资源优势,在推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展中成绩斐然。将培育和践行社会主义核心价值观与弘扬传统美德相结合,涌现出“德耀宁夏”“宁夏好人”、最美人物等一大批模范,形成“兰花芬芳”“六盘山下红色书院”“黄河岸边生态讲堂”等志愿服务品牌,文明新风吹遍千家万户。将地域文化精髓和精神要义转化为文艺作品的主题思想和价值内涵,涌现出《山海情》《星星的故乡》《六谷儿》《花儿与号手》《诗在远方——“闽宁经验”纪事》等一批精品力作。将历史文化遗产转化为人民群众需要的文化产品,“宁夏小曲”“剪纸”等非遗技艺进学校、进课堂,“鎏金铜牛”“琉璃螭吻”等珍贵文物转换载体焕发新生命,博物馆游不断升温成热潮,优秀传统文化的当代价值日益彰显。

深入挖掘宁夏地域文化的禀赋优势,着力续写文化“两创”的时代新篇

梳理文脉,疏浚文化之“源”。着眼追根溯源,以扎实的哲学社会科学研究厘清宁夏地域文化的历史流变,阐释区域文化与中华文脉同根同源、一脉相承,体察中华文明的统一性。着眼提炼标识,在宁夏地域历史中挖掘核心基因,例如黄河文化及其符号谱系,加以彰显弘扬以增进对中华文化的认同。

以人为本,稳固文化之“流”。人民需求是推动中华优秀传统文化“两创”的坚实根基和不竭动力。优秀传统文化的“两创”要与人民生活实际相联系,反映人民群众心声,采取人民群众喜闻乐见、雅俗共赏的呈现方式,服务人民群众精神文化需求。正如《山海情》讴歌了劳动人民吃苦耐劳、艰苦奋斗的优良品德,传承千年的美德在现代故事中再演绎、再弘扬,温润心灵、鼓舞斗志。

与古为新,壮阔文化之“澜”。创新是文化保护生机与活力的动力源,《看见贺兰》沉浸式演艺项目备受欢迎,宁夏博物馆等成为“网红”打卡地……这些突出现象告诉我们,流淌在典籍里、沉浸在馆藏里的历史文化能够焕发新生命的“秘诀”就是创新,借助“好点子”拓展文化表达形式,依托新质生产力改变文化载体,通过新媒体丰富文化传播渠道,使优秀传统文化“火”起来。

交流互鉴,汇聚文化之“川”。在宁夏这片土地上,自文明伊始文化交流就拉开帷幕,姚河塬遗址中汇集不同地理单元的文化遗存就是历史实证。贯穿宁夏历史的移民,从秦汉时期的“军事移民”到社会主义革命和建设时期的“三线建设”移民,都带动着地区间文化的碰撞与融合。要讲好文化交流融合的宁夏故事,为彰显中华文明的包容性生动注释。要传承弘扬海纳百川的文化品格,在与其他地域文化的交流中汲取营养、繁荣发展。

站在新的历史起点,要进一步推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,踔厉奋发,勇毅前行,在建设中华民族现代文明的时代华章中奋力谱写宁夏篇章。

文艺创新路径的宁夏探索

习近平总书记指出,“衡量一个时代的文艺成就最终要看作品,衡量文学家、艺术家的人生价值也要看作品。”近年来,宁夏广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向,始终以创作抒写时代、用精品奉献人民,积极探索文艺创作新路径,不断提升作品质量水平,文艺创作工作取得新突破、实现新发展,呈现出繁荣兴盛的喜人局面。

坚持守正创新、培根铸魂,以文艺精品赓续红色血脉。全区文艺工作者勇于担当时代使命,用文艺的形式传承红色基因,将思想性、艺术性、教育性融入作品之中。获得第十六届“五个一工程”奖的音乐剧《花儿与号手》,以红军长征途经六盘山为背景,用写实与写意相结合的艺术表现手法,展现军民一家亲的浓浓情意,以及红军战士坚定的革命理想信念。广播剧《中国北斗》聚焦北斗卫星导航系统近30年的研发历程,再现了我国航天科技工作者为实现中华民族伟大复兴的中国梦而前赴后继、奋斗终身的时代壮举。此外,中国画作品《毛泽民在盐池从事经济工作》、红色舞台剧《不到长城非好汉》等也产生了广泛的社会影响。

坚持保护好传承好弘扬好黄河文化,用文艺创作讲好黄河故事。黄河是华夏文明的重要发祥地,被誉为中华民族的“母亲河”,用文艺创作讲好黄河故事对探源中华文明和铸牢中华民族共同体意识具有重要作用。长期以来,全区广大文艺工作者对表现黄河故事、黄河精神、黄河诗意葆有持续热情,创作了一批精品力作。如唐荣尧的长篇非虚构文学作品《黄河的礼物》,从历史地理大视野出发,将地貌地理学、历史地理学、人文地理学、行政地理学等融为一体,书写了一部属于黄河文明的时光之书。又如油画作品《黄河入海》、交响音诗画《黄河永远是家乡》、交响组曲《黄河金岸》、舞蹈《甜甜的黄河水》、长篇报告文学《百万大移民》等都是近年来涌现出的黄河题材优秀文艺作品。

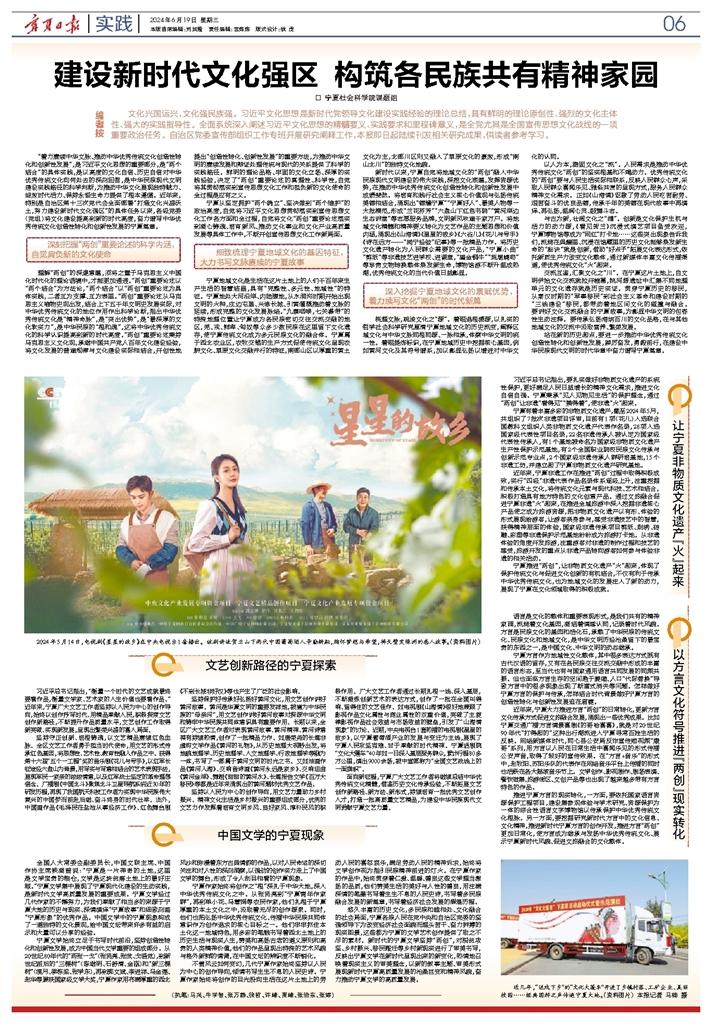

坚持以人民为中心的创作导向,用文艺力量助力乡村振兴。精神文化生活是乡村振兴的重要组成部分,优秀的文艺力作发挥着培育文明乡风、良好家风、淳朴民风的积极作用。广大文艺工作者通过长期扎根一线、深入基层,不断凝练创新艺术的表达方式,创作了一批在全国叫得响、留得住的文艺佳作。如电视剧《山海情》很好地兼顾了影视作品文化属性与商业属性的双重价值,突破了主旋律影视作品社会效益与市场效益的壁垒,引发了“山海情现象”的讨论。近期,中央电视台1套热播的电视剧《星星的故乡》,以宁夏葡萄酒产业的发展与变迁为主线,展现了宁夏人民攻坚克难、甘于奉献的时代精神。宁夏话剧院“文化大篷车”40年如一日深入基层服务群众,累计行程80多万公里,演出9000余场,被中宣部称为“全国文艺战线上的一面旗帜”。

面向新征程,宁夏广大文艺工作者将继续总结中华优秀传统文化精髓,借鉴历史文化传承经验,不断拓展文艺创作新路径、新方法、新形式,持续培育一批优秀文艺创作人才,打造一批高质量文艺精品,为建设中华民族现代文明贡献宁夏文艺力量。

中国文学的宁夏现象

全国人大常委会副委员长,中国文联主席、中国作协主席铁凝曾说:“宁夏是一片神奇的土地,这里是文学宝贵的粮仓,文学是这块贫瘠土地上的最好庄稼。”宁夏文学集中展现了宁夏现代化建设的生动实践,是新时代文学高质量发展的重要成果。宁夏文学经过几代作家的不懈努力,为我们奉献了相当多的来源于宁夏大地的历史与现实、深情演绎“宁夏故事”和细致刻画“宁夏形象”的优秀作品。中国文学中的宁夏现象构成了一道独特的文化景观,给中国文坛带来许多有益的启示和大量可以分享的经验。

宁夏文学始终立足于书写时代前沿,坚持创造性转化和创新性发展,成为中国当代文学重要的组成部分。从20世纪80年代的“两张一戈”(张贤亮、张武、戈悟觉),到新世纪前后的“三棵树”(陈继明、石舒清、金瓯)和“新三棵树”(漠月、季栋梁、张学东),再到郭文斌、李进祥、马金莲、赵华等屡获国家级文学大奖,宁夏作家用布满厚重的西北风沙和弥漫着东方古典情韵的作品,以对人民命运的深切关注和对人性的深刻洞察,以强劲的创作实力走上了中国文学的舞台,形成了令人刮目相看的宁夏现象。

宁夏作家始终将创作之“根”深扎于中华大地,深入中华优秀传统文化之中。从张贤亮到“宁夏青年作家群”,再到单小花、马慧娟等农民作家,他们扎根于宁夏厚重的本土文化之中,汲取着无尽的创作源泉。同时,他们也把弘扬中华优秀传统文化、传播中华民族共同体意识作为创作追求的核心目标之一。他们牢牢抓住本土化这一地域特色,用多彩的笔触书写着西北土地上的历史生活与现实人生,赞美和高扬古老的道义原则和高贵的人类精神价值,他们的作品呈现出特殊的艺术风貌与格外新鲜的情调,在中国文坛的辨识度不断锐化。

不管风云如何变幻,几代宁夏作家始终坚持以人民为中心的创作导向,倾情书写生生不息的人民史诗。宁夏作家始终将创作的目光投向生活在这片土地上的劳动人民的喜怒哀乐,满足劳动人民的精神诉求,始终将文学创作视为指引民族精神前进的灯火。在宁夏作家的作品中,始终贯穿着仁爱、温暖、善良这些文学理当激扬的品质,他们赞美生活的美好与人性的善良,用注满深情的笔墨书写着生生不息的人民史诗,书写着多民族融合发展的新篇章,书写着经济社会发展的辉煌历程。

悠久丰富的历史文化,多民族和睦相处、文化融合的社会局面,宁夏各族人民在党中央和自治区党委的坚强领导下为改变经济社会面貌而埋头苦干、奋力拼搏的现实图景,这些都为宁夏的文学艺术创作提供了取之不尽的素材。新时代的宁夏文学坚持“两创”,对脱贫攻坚、乡村振兴、移民搬迁等乡村新现实进行了审美书写,反映出宁夏文学在新时代呈现出来的新变化,热情地召唤着现实主义的审美理念,以新的叙事主题、审美形式展现新时代宁夏高质量发展的沧桑巨变和精神风貌,奋力推动宁夏文学的高质量发展。

让宁夏非物质文化遗产“火”起来

习近平总书记指出,要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护,更好满足人民日益增长的精神文化需求,推进文化自信自强。宁夏秉承“见人见物见生活”的保护理念,通过“两创”让非遗“看得见”“摸得着”,使非遗“火”起来。

宁夏有着丰富多彩的非物质文化遗产,截至2024年5月,共组织了7批次非遗项目评审,目前有1项(花儿)入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,28项入选国家级代表性项目名录,22名非遗传承人被认定为国家级代表性传承人,有1个基地被命名为国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地,有2个全国职业院校民族文化传承与创新示范专业点,2个国家级非遗传承人群研培基地,15个非遗工坊,并建立起了宁夏非物质文化遗产研究基地。

近年来,宁夏非遗工作在推进“两创”过程中取得积极成效,实行“四级”非遗代表作品名录体系逐级上升,注重挖掘和传承本土文化,将传统文化元素与现代科技、艺术相结合,积极打造具有地方特色的文化创意产品。通过文旅融合促进宁夏非遗“火”起来,在推进全域旅游中深入挖掘非遗核心产品使之成为旅游资源,把非物质文化遗产以有形、体验的形式展现给游客,让游客亲身参与,感受非遗技艺中的智慧,获得精神层面的体验,国家级非遗传承项目剪纸、刺绣、砖雕、彩塑等非遗保护示范基地纷纷成为旅游打卡地。从非遗体验的角度开发旅游,注重游客对非遗的制作过程和技艺的感受,旅游开发的重点从非遗产品转向游客如何参与体验非遗的相关活动。

宁夏推进“两创”,让非物质文化遗产“火”起来,体现了保护传统文化与促进文化创新的有机结合,不仅有利于传承中华优秀传统文化,也为地域文化的发展注入了新的动力,展现了宁夏在文化领域取得的积极成就。

以方言文化符号推进“两创”现实转化

语言是文化的载体和重要表现形式,是我们共有的精神家园,流淌着文化基因,凝结着情感认同,记录着时代风貌。方言是民族文化的基因和活化石,承载了中华民族的传统文化、民族文化和地域文化,是中华文明历经沧桑留下的最宝贵的东西之一,是中国文化、中华文明的动态继承。

宁夏方言作为地域性文化载体,其中很多表达方式既有古代汉语的留存,又有在各民族交往交流交融中形成的丰富的语言形态,至当代也有与国家通用语言共同发展的同频共振。但也面临方言生存的空间趋于萎缩、人口“代际替换”导致方言中的很多现象出现了断崖式消失等问题。怎样做好宁夏方言的保护与传承,怎样结合时代背景做好宁夏方言的创造性转化与创新性发展迫在眉睫。

近年来,宁夏大力推进方言“两创”的日常转化,更新方言文化传承方式促进文旅融合发展,涌现出一些优秀成果。比如宁夏交通广播方言情景喜剧《的哥哈喜喜》,就是对20世纪90年代“打得起的”这种出行潮流进入宁夏寻常百姓生活的反映。网络新媒体时代,同心县公安局反诈宣传短视频“康哥”系列,用方言以人民在日常生活中喜闻乐见的形式传播公安声音,取得了较好的宣传效果。在“方言+音乐”的形式中,赵牧阳、苏阳乐队的代表作在网络音乐平台上传播的同时也活跃在各大摇滚音乐节上。文学创作、影视剧作、剧场表演、餐饮宿集、旅游街区、文创产品等也出现了越来越多带有方言特色的作品。

推进宁夏方言的现实转化,一方面,要依托国家语言资源保护工程项目,建设集参观体验与学术研究、资源保护为一体的综合性语言文字博物馆以传承保护中华优秀传统文化根脉。另一方面,要挖掘研究新时代方言中的文化信息、文化精神,推进新时代宁夏方言的创作开发,推进方言“两创”更加日常化,使方言成为继承与发扬中华优秀传统文化、展示宁夏新时代风貌、促进文旅融合的文化载体。

(执笔:马兴、牛学智、张万静、徐哲、许峰、贾峰、张治东、张婷)