编者按

“加强荒漠化综合防治,深入推进‘三北’等重点生态工程建设,事关我国生态安全、事关强国建设、事关中华民族永续发展,是一项功在当代、利在千秋的崇高事业。”

“要坚持科学治沙,全面提升荒漠生态系统质量和稳定性。”

宁夏是荒漠化防治和“三北”工程建设的重点区域之一,肩负构筑生态安全屏障的使命任务。宁夏深入学习贯彻习近平生态文明思想,胸怀“国之大者”,勇担使命任务,以“滚石上山”精神接续推进荒漠化综合防治工作,在创造新时代防沙治沙新奇迹中展现宁夏作为。

在宁夏,一代代治沙人把防沙治沙当作一辈子的事业,用青春阻挡“风沙”,用汗水浇灌“绿色”,坚持因地制宜、科学施策,为宁夏山川土地实现由“黄”到“绿”的转变、率先实现沙漠化逆转贡献力量。

在沙漠里植绿有多难?腾格里沙漠的年蒸发量约是降水量的10倍,刚栽好的树苗,就有可能被沙子追上。但最难的,是对绿色的想象。

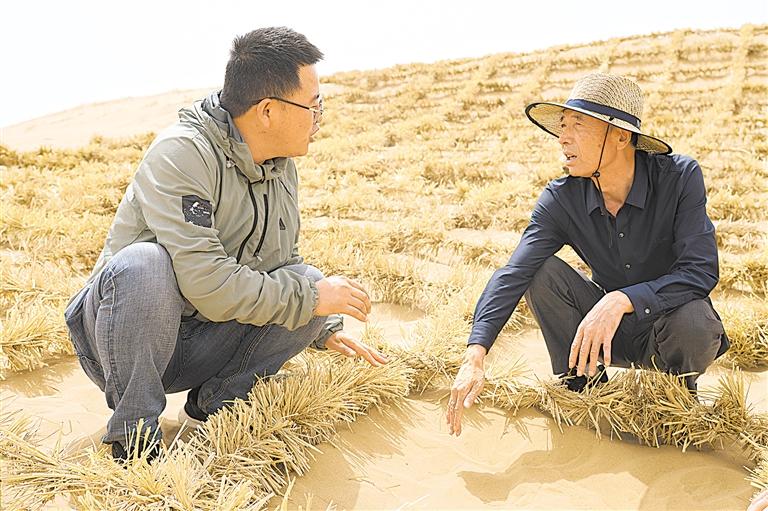

腾格里沙漠东南缘,这里的每一座沙丘、每一片缓坡,唐希明都丈量了无数遍。绿,一寸一寸,在草方格内生长,在黄色沙海扩展,“漫”出一片又一片丰饶。

34年征战沙海,中卫市国有林业总场总工程师唐希明执治沙“利器”,是一名“追沙子的人”。

麦草方格升级记

地处腾格里沙漠东南缘的沙坡头,旧名“万斛堆”,因沙丘高度曾经超百米而得名。沙坡头所在的中卫市,曾是历史上风沙灾害最为严重的地区之一。

对于唐希明这样土生土长的中卫人而言,无论过去多少年,仍清楚记得这座小城曾为沙害所苦的模样。“小时候,我家离沙漠很近。”唐希明回忆,风沙稀松平常。从外面回到家,能从衣服里抖出不少沙子;风起时,饭碗里就会铺上一层细沙。遮天蔽日的沙尘暴最为凶猛,来势汹汹的黄沙,只一晚的工夫就能将屋门堵住。

让唐希明记忆犹新的是他七八岁时的一场沙尘暴:天地间霎时昏暗,碗口粗的树被生生折断,风沙打得脸生疼,睁不开眼、张不开嘴,耳畔只余呼呼风声……这让年幼的唐希明认识到沙害的穷凶极恶,“我当时只有一个念头,就是长大后一定要去一个远离风沙的地方。”

1987年,如愿考上大学后,唐希明却选择了在西北林学院就读林业专业。完成学业后,他返回家乡,接过治沙“接力棒”。“我想用学到的书本知识,结合老一辈治沙人的经验,让家乡的环境变个样子,让后人再也不受沙害之苦。”

自20世纪50年代初起,中卫市便开启了防沙治沙征程。第一代治沙人发明的麦草方格,成为包兰铁路通车初期最有成效的固沙方式。刚参加工作的唐希明和其他治沙人一起,采用扎设麦草方格的方式固沙。

麦草方格的固沙效果有目共睹,但因常年风吹日晒,麦草方格会逐渐风化,最多只有3年寿命,但反复扎设的话,成本又太高。

随后的两年多,唐希明在沙漠里反复试验观测,结果发现,在扎好的麦草方格中播撒耐旱的沙蒿、沙米、沙打旺等草籽后,打旋的自然风会将草籽“拨”到草方格四周,再通过降雨促使草籽生根发芽,最终形成植物草方格,届时,只要在植物草方格内成功栽种耐旱苗木,就能达到永久固沙效果——

然而,想要在腾格里沙漠里种活一棵树,谈何容易?

2012年,世界银行贷款宁夏防沙治沙与生态保护项目转贷协议落地宁夏。执行项目的过程中,唐希明面临着前所未有的压力。“当时,我们用草方格试验栽种耐旱苗木,但效果不理想。”唐希明说,即便栽下的树苗看着长势不错,次年开春后接踵而至的几场大风,很快就让这些好不容易成活的树苗几乎“全军覆没”,也让不少搞技术的同事一度灰心。

沙漠变绿洲,终究是场空想吗?

造林“利器”偶得之

工程师治沙,“利器”先行,书写科学治沙新篇章。

不论是在沙漠里反复试验,还是回来后多方翻阅资料,唐希明始终没有放弃:如何破解苗木成活率低的难题?

“当时愁得睡不着觉,不知道怎么才能让树活下来。”一遍遍复盘,唐希明发现了问题所在:沙漠里的干沙层动辄二三十厘米,铁锹植树最多栽到30厘米,干沙层还会随着铁锹往下走,致使下面沙层水分流失,再加上夏季高温,苗木根系便一直存在于干沙层,很难吸收到更深层的水分,无法成活。

发明造林“神器”的契机,缘于一次意外的灵感迸发。有一天,在沙漠里来回穿梭了十几公里的唐希明实在走不动了,便找了一根木棍拄着,一边走一边看着棍子戳出的一个个洞,他的脑海中电光石火般地闪现出一个想法——

如果铁锹挖不了那么深,能不能用工具把树苗“送”到干沙层之下?

“干”字形铁制植苗工具由此诞生。这个“土工具”粗看不起眼,但用它栽植树苗却又快又准:只需将工具底端的卡口卡住树苗根系,双手扶好,用脚一踩,几秒钟就能栽好一棵树苗,而且根系直接被送入50厘米深的湿沙层,也无须额外灌水。

工具的长度是唐希明一点点试出来的。他在反复试验后发现,35厘米以下就是湿沙层,里面的含水量可以保证苗木的成活和正常生长。保险起见,唐希明将工具长度设置在50厘米,这样能确保树苗根系在湿沙层,更易成活。

办法虽“土”,却胜在好用。“干”字形铁制植苗工具使造林成活率达到85%,较过去提高25%,造林效率提高1倍,造林劳动成本也节省近一半,为国家节省资金超过6000万元。

2017年,这一工具被正式命名为“水分传导式精准型沙漠植苗工具”,并获得实用新型专利。3年后,唐希明又将其更新到电钻式二代版本,造林效率再度提升。如今,这一工具不仅在本地治沙工作中普遍使用,还被推广到内蒙古、陕西、甘肃等地。

1米见方的草方格里,树苗和草籽种什么、种多少、怎么种,既是个技术活,也是笔精细账。中卫市属于典型干旱半干旱地区,年均降水量不足190毫米,蒸发量却接近2000毫米。

水,是生物固沙的关键性制约因素。

几年试验下来,唐希明发现,树栽多了,水不够用;树栽少了,又不能有效发挥固沙作用。“适地适树、以水定林”,唐希明带着团队与科研院所合作。1亩沙地可以扎667个草方格,唐希明将其中六分之一用来植树,其余撒草籽,确保自然降雨量就能够实现苗木和草籽的成活。同时,他筛选柠条、花棒等耐旱乡土树种,再配以合理的灌草比例,使治沙植绿模式更加科学高效。

如今,中卫市北部的168万亩沙漠已治理150万亩,唐希明和团队参与的就超过73万亩。在腾格里沙漠沙线后退25公里之后,无论是生态防护林和生态经济林的建设,还是特色农业、光伏产业、沙漠旅游业等沙产业的增收致富,都在一步步谱写出“人沙和谐、沙为人用”的新章节。

草方格里织“新”绿

进入夏季的腾格里沙漠,空气中热感蒸腾。起伏绵延的沙丘上,分别铺设着3种不同的固沙草方格,这是沙坡头一隅属于唐希明和团队的“试验田”:远处大片的,是人工扎设的麦草方格,一部分已经风化;另外两种分别是刷状网绳式草方格和芦苇高立式沙障。

2018年起,唐希明与中国科学院西北生态环境资源研究院研究员屈建军团队“组队”,共同探索防沙治沙创新之举。

“现在从事铺设麦草方格的工人大多是50岁到60岁的中老年群体,两人一天最多能铺设3亩草方格,效率很低。”唐希明说,研发可替代人工劳动的机械化草方格施工工艺和设备迫在眉睫。

草方格沙障用刷状网绳的生产装置便是这样诞生的。这个滚筒式编织机直接将秸秆和绳子扭转制作成瓶刷一样的刷状草绳,依据风沙运动规律,可以直接在沙地上铺设,无须压埋,装置工作效率比过去人工扎草方格能提高60%,使用寿命也从3年延长至6年,更适合在起伏的沙丘上铺设。“现在使用新技术,两名治沙工人一天能扎近6亩草方格。”唐希明说。

对于沙漠平缓地带,唐希明尝试采用的是机械扎草方格方式,即由一架手扶拖拉机车头和代替轮胎的两片圆形压草刀组装而成的“扎草车”来完成麦草方格的铺设。只要在沙地上平铺两行麦草,工人推车而过,麦草就被整齐地扎进沙地里,极大地节省了人力。

“我们最近在改进机器的不足。”唐希明说,升级换代后的机械将有望进一步提升速度和能力,不仅能加快草方格的铺设进度,也能继续降低成本。

另一侧的沙丘上,沙坡头区迎水桥镇黑林村村民董连山正带着十来名治沙工人,顶着烈日铺设刷状网绳草方格。

董连山是唐希明的众多徒弟之一。2014年,唐希明以课堂培训结合现场实操的方式,向迎水桥镇黑林村、马头村和迎水桥村的带工队长分享治沙技术、模式和经验,队长们再传授给村民。

这些年,随着培训范围一步步扩大,先后有300多名村民积极加入治沙队伍中,并赴内蒙古、甘肃、青海等地治沙造林、传播技术。

唐希明很快就要退休了,但他和团队的治沙脚步不会停止。“一个人并不是一生要干多少事,但只要专注干一件事,用好科学的方法,就会有收获。”唐希明黑瘦的脸上挂着淡淡的笑意,“我会以科研团队合作的方式,推动更多治沙技术创新,努力让更多沙漠变为绿洲。”