“亲,所见即所得,中宁直发……”空旷的交易大厅内,密集陈列的枸杞“红海”里,简易的直播设备前,一个姑娘的声音传来。

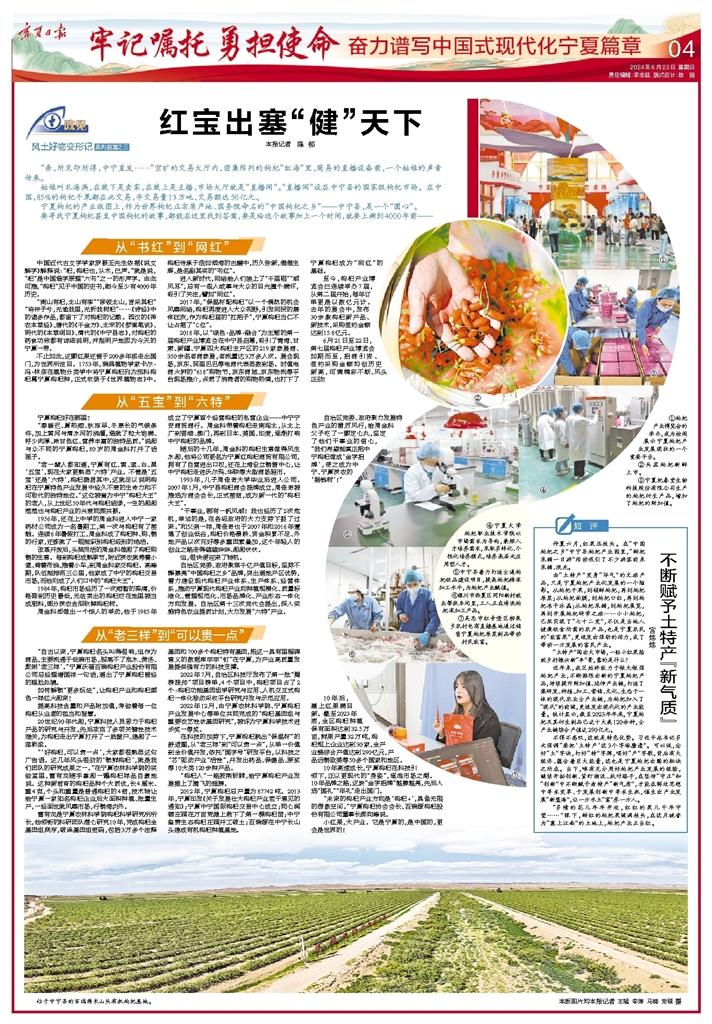

姑娘叫孔海燕,在线下是卖家,在线上是主播,市场大厅就是“直播间”。“直播间”设在中宁县的国家级枸杞市场。在中国,85%的枸杞干果都在此交易,年交易量13万吨,交易额达50亿元。

宁夏枸杞的产业版图上,作为世界枸杞正宗原产地、国务院命名的“中国枸杞之乡”——中宁县,是一个“圆心”。

要寻找宁夏枸杞甚至中国枸杞的故事,都能在这里找到答案,要是给这个故事加上一个时间,就要上溯到4000年前——

从“书红”到“网红”

中国近代古文字学家罗振玉先生依据《说文解字》解释说:“杞,枸杞也,从木,已声。”就是说,“杞”是中国造字原理“六书”之一的形声字。由此可推,“枸杞”见于中国的史书,距今至少有4000年历史。

“南山有杞,北山有李”“陟彼北山,言采其杞”“将仲子兮,无逾我里,无折我树杞”……《诗经》中的诸多作品,都留下了对枸杞的记载。西汉的《神农本草经》、唐代的《千金方》、北宋的《梦溪笔谈》、明代的《本草纲目》、清代的《中宁县志》,对枸杞的药食功效都有详细说明,并指明产地即为今天的宁夏一带。

不止如此,这颗红果还曾于200多年前走出国门,为世界所注目。1753年,瑞典植物学家卡尔·冯·林奈在植物分类学中将宁夏枸杞列为茄科枸杞属宁夏枸杞种,正式收录于《世界植物志》中。枸杞传承于浩如烟海的古籍中,历久弥新,熠熠生辉,是名副其实的“书红”。

进入新时代,网络给人们装上了“千里眼”“顺风耳”,总有一些人或事与大众的目光撞个满怀,吸引了关注,譬如“网红”。

2017年,“保温杯配枸杞”以一个偶然的机会风靡网络,枸杞再度进入大众视野,引发网民的集体狂欢,作为枸杞届的“扛把子”,宁夏枸杞当仁不让占据了“C位”。

2018年,以“绿色·品牌·融合”为主题的第一届枸杞产业博览会在中宁县启幕,吸引了青海、甘肃、新疆、宁夏四大枸杞主产区的219家参展商、350余名客商参展,客流量达3万多人次。展会现场,京东、阿里巴巴等电商代表悉数到场。时值电商火拼的“618”购物节,京东商城、京东物流等平台现场推介,点燃了消费者的购物热情,也打下了宁夏枸杞成为“网红”的基础。

至今,枸杞产业博览会已连续举办7届,从第二届开始,每年订单更是以数亿元计。去年的展会中,发布30余款枸杞新产品、新技术,采购签约金额达到15.8亿元。

6月21日至22日,第七届枸杞产业博览会如期而至,招商引资、签约采购金额均创历史新高,可谓精彩不断、风头正劲!

从“五宝”到“六特”

宁夏枸杞好在哪里?

“春暖迟、夏热短、秋凉早、冬寒长的气候条件,加上黄河与清水河的浇灌,造就了粒大饱满、籽少肉厚、味甘色红、营养丰富的独特品质。”说起与众不同的宁夏枸杞,80岁的周金科打开了话匣子。

“老一辈人都知道,宁夏有红、黄、蓝、白、黑‘五宝’,现在大家更熟悉‘六特’产业。不管是‘五宝’还是‘六特’,枸杞稳居其中,这就足以说明枸杞在宁夏特色产业发展中经久不衰的生命力和不可取代的独特地位。”这位被誉为中宁“枸杞大王”的老人,从上世纪50年代与枸杞结缘,一生的起起落落也与枸杞产业的兴衰同频共振。

1956年,还在上中学的周金科进入中宁一家药材公司成为一名暑期工,第一次与枸杞有了接触。连续6年暑假打工,周金科成了枸杞种、购、销的行家,还练就了一眼能识别枸杞级别的绝活。

改革开放后,头脑灵活的周金科做起了枸杞购销的生意。每到枸杞成熟季节,附近茨农就挎着小篮、背着布袋、推着小车,到周金科家交枸杞。高峰期,队伍能排两三公里,他家成了中宁的枸杞交易市场,而他则成了人们口中的“枸杞大王”。

1984年,枸杞市场经历了一次短暂的阵痛,价格降到历史最低,无法卖出的枸杞烂在地里被当成肥料,部分茨农含泪砍掉枸杞树。

周金科却做出一个惊人的举动,他于1985年成立了宁夏首个经营枸杞的私营企业——中宁宁安商贸商行。周金科带着枸杞走南闯北,从北上广到香港、澳门,再到日本、美国、印度,逐渐打响中宁枸杞的品牌。

随后的十几年,周金科的枸杞生意做得风生水起,他将公司更名为宁夏红枸杞商贸有限公司,拥有了自营进出口权,还在上海设立销售中心,让中宁枸杞走进沃尔玛、华联等大型商场超市。

1993年,儿子周佳奇大学毕业后进入公司。2007年1月,中宁县枸杞商会挂牌成立,周佳奇被推选为商会会长,正式接班,成为新一代的“枸杞大王”。

“干事业,哪有一帆风顺!我也经历了2次危机,幸运的是,在各级政府的大力支持下挺了过来。”和父亲一样,周佳奇也于2007年和2016年遭遇了创业低谷,枸杞价格暴跌、资金积累不足、外地产品以次充好等多重因素叠加,这个年轻人的创业之路走得磕磕绊绊、起起伏伏。

但,很快便迎来了转机。

自治区党委、政府聚焦千亿产值目标,坚持不懈擦亮“中国枸杞之乡”品牌,突出道地产区优势,着力建设现代枸杞产业体系、生产体系、经营体系,推动宁夏现代枸杞产业向种植规模化、质量标准化、管理规范化、市场品牌化、产业形态一体化方向发展。自治区第十三次党代会提出,深入实施特色农业提质计划,大力发展“六特”产业。

自治区党委、政府聚力发展特色产业的雷厉风行,给周金科父子吃了一颗定心丸,坚定了他们干事业的信心,“我们希望能真正把中宁枸杞做成‘金字招牌’,使之成为中宁、宁夏茨农的‘摇钱树’!”

从“老三样”到“可以贵一点”

“自古以来,宁夏枸杞名头叫得很响,但作为商品,主要流通于低端市场,脱离不了泡水、煲汤、熬粥‘老三样’。”宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司总经理潘国祥一句话,道出了宁夏枸杞曾经的尴尬处境。

如何解锁“更多玩法”,让枸杞产业和枸杞颜色一样红火起来?

提高科技含量和产品附加值,考验着每一位枸杞从业者的担当和智慧。

20世纪90年代起,宁夏科技人员致力于枸杞产品的研究与开发,先后攻克了多项关键性技术难关,为枸杞走出宁夏打开了一扇窗户、建起了一座桥梁。

“‘好枸杞,可以贵一点’,大家都很熟悉这句广告语。这几年风头很劲的‘锁鲜枸杞’,就是我们团队的研究成果之一。”在宁夏农林科学院的实验室里,曹有龙随手拿起一罐枸杞样品自豪地说。这种新培育的枸杞品种个大质优,长4厘米、重4克,个头和重量是普通枸杞的4倍,技术转让给宁夏一家知名枸杞企业后大面积种植、批量生产,一经面世就风靡市场,行销海内外。

曹有龙是宁夏农林科学院枸杞科学研究所所长,他领衔的科研团队潜心研究10年,完成枸杞全基因组测序,破译基因组密码,包括3万多个注释基因和700多个枸杞特有基因,把这一具有里程碑意义的数据库牢牢“钉”在宁夏,为产业高质量发展提供强有力的科技支撑。

2022年7月,自治区科技厅发布了第一批“揭榜挂帅”项目榜单,4个项目中,枸杞项目占了2个:枸杞功能基因组学研究与应用、人机交互式枸杞一体化移动采收平台研究开发与示范应用。

2022年12月,由宁夏农林科学院、宁夏枸杞产业发展中心等单位共同完成的“枸杞基因组与重要农艺性状基因研究”,被评为宁夏科学技术进步奖一等奖。

在科技的加持下,宁夏枸杞跳出“保温杯”的舒适圈,从“老三样”到“可以贵一点”,从单一价值到全价值开发,依托“国字号”研发平台,以科技之“芯”驱动产业“活性”,开发出药品、保健品、原浆等10大类120余种产品。

“枸杞人”一路披荆斩棘,给宁夏枸杞产业发展插上了腾飞的翅膀。

2012年,宁夏枸杞总产量为87742吨。2013年,宁夏印发《关于发展壮大枸杞产业若干意见的通知》;宁夏中宁国际枸杞交易中心成立;同心润德庄园在万亩荒滩上栽下了第一棵枸杞苗;中宁玺赞生态枸杞庄园开工破土;百瑞源在中宁长山头建成有机枸杞种植基地。

10年后,塞上红果满目新。截至2023年底,全区枸杞种植保有面积达到32.5万亩,鲜果产量32万吨,枸杞规上企业达到30家,全产业链综合产值达到290亿元,产品远销欧美等50多个国家和地区。

10年高速成长,宁夏枸杞在科技引领下,正以更现代的“身姿”,逐浪市场之潮。10年品牌之路,这块“金字招牌”越擦越亮,先后入选“国礼”“年礼”走出国门。

“未来的枸杞产业方向是‘枸杞+’,具备无限的想象空间。”宁夏枸杞协会会长、百瑞源枸杞股份有限公司董事长郝向峰说。

小红果,大产业。它是宁夏的,是中国的,更会是世界的!