灵武古称“灵州”,现有常住人口29.69万人,其中少数民族占44.6%,是国家重要的煤电化工基地、羊绒产业基地、优质粮食生产加工基地、优质果品(灵武长枣)基地、羊肉生产加工基地。灵武市委、市政府以铸牢中华民族共同体意识为主线,“六大建设”和各项工作围绕主线毫不偏离,成功创建全国民族团结进步示范市,民族地区基础设施不断完善,特色产业长足发展,民生短板持续补齐,各民族共同团结进步、共同繁荣发展,奏响了“会盟之地、团结之城”的时代新曲。

灵州流翠,大地生金。9月6日,灵武市在灵州广场举办“建设先行区 创建示范区”第26个民族团结进步月文艺会演,以“古韵灵州一家亲”为主题的民族团结进步月“十个一”系列活动拉开帷幕。

今年以来,灵武市全面贯彻自治区党委十三届七次全会精神,聚焦主线,持续深化“会盟之地、团结之城”品牌,突出新思路、打造新载体、拓展新领域,不断推进民族工作高质量发展。同时,将铸牢中华民族共同体意识贯穿于干部教育培训各项工作,持续发挥“同心灵州”宣讲品牌作用,打造精品专题党课。

灵武自古以来就是内接中原、外通西域、各民族南来北往的交通要地。灵武市博物馆以“会盟之地、团结之城”为品牌特色,充分展示悠久历史底蕴、深厚文化内涵、民族团结底色。宁夏长城非物质文化遗产展览馆正在加紧建设,不仅对保护和发展宁夏本土非物质文化遗产有着重要意义,而且更加有形有感有效地推动铸牢中华民族共同体意识,构筑中华民族共有精神家园。

灵武作为千年古县,有着丰厚的文化底蕴和旅游资源。“书香润灵州”品牌活动吟诵经典,探寻中华民族文化基因,坚定文化自信。灵武市还积极探索“铸牢+文旅”融合新路径,推出亲子研学游、夕阳浪漫游等精品旅游线路19条,开展“水洞沟边关大集”“龙年来看灵武龙”及各类冰雪活动,推动各民族互融共乐。打造梧桐树乡杨洪桥村“梧桐乡野”自然休闲度假区、胡家堡望青谷等乡村旅游点,举办“亿万千百 邀您来寻”文旅推介会、美丽乡村休闲旅游推介会,不断激发“唐韵古城 奇秀灵武”旅游品牌新活力,让各民族融合发展的局面更加生动。

一粒稻米 探源黄河农耕文明根脉

走进梧桐树乡李家圈村,一片片水稻长势正好。临近收获,水稻散发出淡淡的清香。

灵武市地处黄河河套灌区,古渠阡陌纵横,黄河自流灌溉且水质良好。公元756年,唐肃宗李亨在灵武登基,将宁夏大米作为御用贡米。如今,昔日的贡米已成为普通百姓餐桌上的美味。

宁夏素有“塞上江南”的美誉,产自灵武市的“昊王”“金双禾”“兴唐贡米”等品牌大米摆上千家万户的餐桌,让国人品尝到来自宁夏的味道。

2021年,宁夏兴唐米业集团有限公司打造了兴唐宁夏稻米博物馆、躬耕新时代党群活动中心、匠心家园5+品牌馆、风物优品馆,创建“兴唐·石榴籽驿站”,把振兴民族经济作为企业发展目标,在全区率先实行“粮食订单”,打响宁夏水稻标准化生产第一枪,做好“宁夏大米”,做优做强“宁夏品牌”,奏响民族团结进步与企业发展“双赢”乐章。

生长于灵武大地的每一粒米都承载着宁夏的资源禀赋和地域特色,见证了宁夏稻米种植的发展历程。

一件古瓷 见证民族技艺交流传承

灵武市博物馆内珍藏着国家一级文物——白釉剔刻花牡丹纹罐。该罐造型美观,通体施白釉,腹部开光剔刻牡丹花纹图案,开光外刻弧线纹、叶脉纹,腹下刻卷草纹。整体线条流畅、层次分明,剔刻手法娴熟,具有重要的文物研究与艺术欣赏价值。

灵州瓷器种类繁多、品种齐全、器形多样、技术高超,釉色有白釉、黑釉、青釉、褐釉等,器形有扁壶、梅瓶、玉壶春瓶、高足碗、纺轮、瓷钩等,纹饰图案有牡丹、莲花、海棠、石榴、菊花、竹节、动物、人物等。剔刻工艺粗犷古朴,装饰图案丰富,表现较强立体感,具有鲜明的古代游牧民族艺术特色,反映了游牧民族的生活习俗。北宋时期,灵州瓷传承河北邯郸磁州窑剔刻工艺,兼顾陕西铜川耀州窑的印花技术。经过多年发展创新,灵州瓷充分体现古代西北陶瓷与中原陶瓷文化的交流、交融与发展历程,是中国陶瓷百花园中独特的一朵,在中华陶瓷史中占据重要地位。

灵武市文物管理所所长刘宏安长期从事文物保护与文史研究工作,他曾多次参与灵州窑址考古发掘,对灵州瓷进行深入研究后,萌发出“让千年窑火复燃,恢复失传数百年的灵州瓷烧制技艺”的想法。2012年秋,经过几十次反复试烧,刘宏安终于用当地的材料和传统工艺,烧制出胎质、釉色与北宋时期器物十分相近的作品。千百年前的技艺在这一刻获得重生。

灵州瓷展现出历久弥新的中华陶瓷文明,以瓷器的“源”与“流”为载体,探寻中华文明的“根”与“魂”,蕴含了中华文明连续、创新、统一、包容、和平的特性,反映出中华民族生生不息、开放融通的文化基因。

一次盛会 弘扬民族团结交往情怀

千百年来,灵武大地民族团结的故事永续相传,“灵州会盟”留下一段民族团结的佳话。

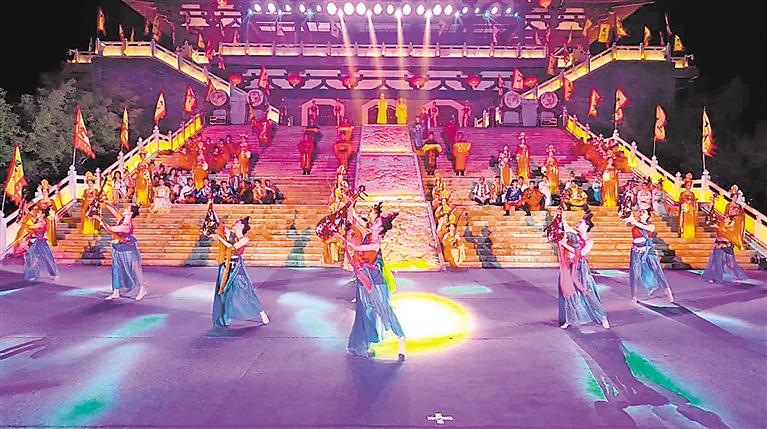

灵武市聚焦这一历史事件,精心策划、创新载体,在灵武市博物馆再现“灵州会盟”场景。以“会盟之地、团结之城”创建品牌为引领,进一步厚植民族团结之根,推出大型唐风实景演出《梦回灵州》,再现“灵州会盟”实景。8月10日,《梦回灵州》在灵武市兴唐苑上演,整场演出运用前沿科技,将唐朝历史、文化底蕴、传统艺术相结合,让观众沉浸式感受“黄河千里桑田沃,渠绕古城枣花香”的繁华,体验“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河”的边塞风光,品味灵武千年古县的别样韵味,不断增进各族群众对中华文化的认同,激励各族人民同呼吸、共命运、心连心。

“演出太棒了,《梦回灵州》让我身临其境地感受到灵武作为千年古县的历史文化底蕴。”河南游客李娟对演出称赞不已。灵武市大力发展文旅产业,在满足人民群众多元化、高品质的文化需求同时,也成为促进各民族交往交流交融的有效举措,成为有形有感有效铸牢中华民族共同体意识的重要载体。

灵武市将充分利用灵武市博物馆“民族团结进步示范单位”“党员爱国教育基地”“青少年爱国主义教育基地”的阵地资源优势,结合红色革命遗址,开展一系列纪念活动,展现灵武市浓厚的地域特色,弘扬民族团结精神。

一首唐诗 解读民族迁徙交融历史

灵武是一座有着2200多年历史的千年古县,历史悠久、文化灿烂、物华天宝、人杰地灵,素有“塞北江南、鱼米之乡”的美誉。

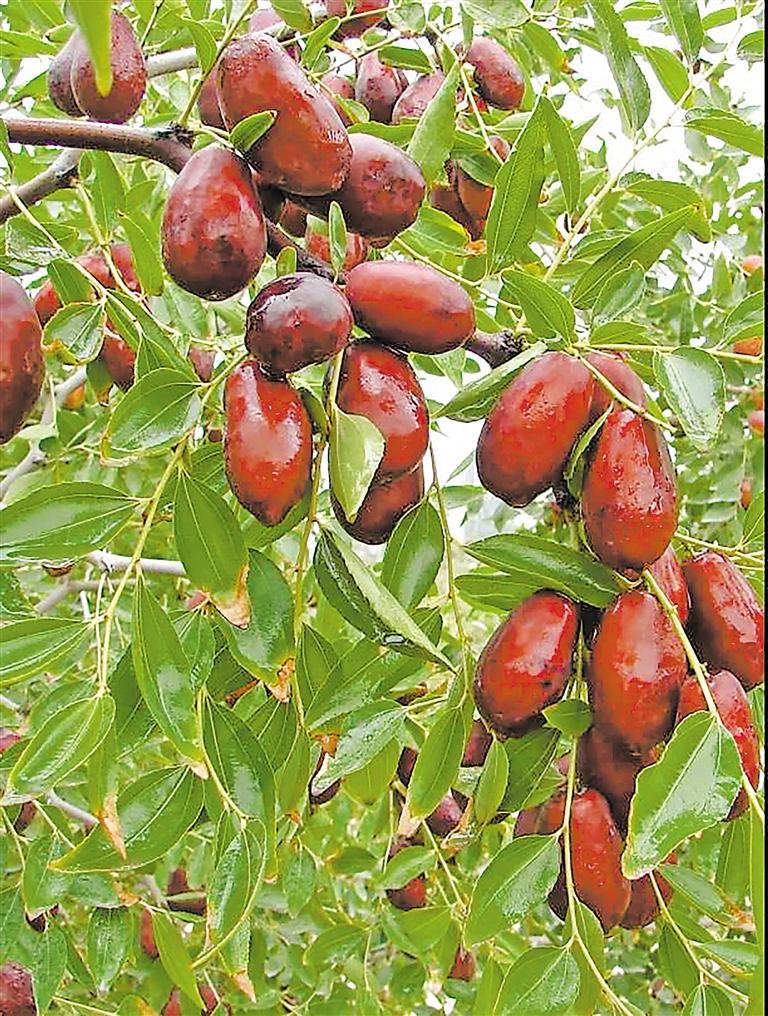

唐代诗人韦蟾在《送卢潘尚书之灵武》一诗中写下“贺兰山下果园成,塞北江南旧有名”的诗句。灵武具有得天独厚的自然条件,各族人民在这片富饶的土地上团结互助、和谐相处,建设美好家园。

正如古人诗中所言,每年9月,在东塔镇、临河镇,树上挂满红彤彤的灵武长枣;紧邻黄河的梧桐树乡土地肥沃,现代农业发展让农民生活富足。今年8月18日,“大地流彩全国和美乡村健康跑(村跑)灵武站”在梧桐树乡顺利举办,一条条村道、产业路变身“最美跑道”,3500名来自全国各地的跑友,在运动中感受民族团结的力量、乡村振兴的变化。

,见证了一段民族团结的历史佳话,彰显各民族交往交流交融的传承。如今,“塞北江南”不仅指宁夏引黄灌区,甚至是宁夏的代称,成为古代中原与北方各民族交往交流交融、多元文化交汇融合的重要见证。

一个社区 讲述百姓互嵌包容佳话

9年前,82岁的赵冬梅怎么也没想到,自己成为移民的一员,从老家泾源县搬迁至灵武市镇河塔社区民生佳苑小区,还住上了楼房。如今,91岁的赵冬梅更没想到,社区有一群“网格丫头”贴心照料着她这位独居老人的日常生活。

镇河塔社区成立于2015年,是目前全区最大的劳务移民集中安置区,来自西吉、隆德、彭阳、泾源4个县的3739户11213名群众在这里生活,他们中除汉族外,还有回族、满族、蒙古族、东乡族4个少数民族。为了让多民族群众和谐共处,社区将网格员们按照管辖楼栋,命名为“网格丫头”,负责解决居民的日常问题。

同时,镇河塔社区积极搭建就业创业平台,用好农贸市场、商业街等资源,不仅帮助移民妇女实现家门口就业,还帮助67户118名移民从事个体经营。成立供销合作社和灵武市城南工人建筑劳务有限公司,辐射带动近4500名劳务移民和周边1万余名劳动力实现就业。

设立在小区内的就业车间是“石榴花开巾帼争艳”民族团结进步先进集体。居民马二女在这里打工,既有固定收入,还能按时回家给孩子做饭。就业车间让移民群众收入大幅增加,也让就业与民族团结实现“双向奔赴”。

一杯鲜奶 助力特色产业蓄势腾飞

气候适宜、光照充足,地处北纬38度的灵武市是“黄金奶源带核心区”,具有生产高端鲜奶的最佳环境。

地处黄金奶源带,要产出优质上乘的“一杯奶”,离不开政策引领和科技支撑。

灵武市先后出台养殖业发展等扶持政策,从棚圈建设、信息化管理、粪污资源化利用、科技人才引进等方面进行全方位扶持,已累计兑付奖补资金超亿元。政府及社会投入基础设施建设资金45亿元,着力打造数字化智慧园区,全面推广养殖场信息化管理软件、物联网系统,实现饲喂繁育、疾病防控、质量追溯全程智能化管理,全方位把好奶源质量关。

为了打通上游牧场养殖与下游乳品加工全产业链,灵武市招商引进内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司、宁夏亿美生物科技有限公司、宁夏富杨食品有限公司等国内大型奶企和乳制品加工企业。借助龙头企业快速发展势头,灵武市补链条、聚集群,通过“以商引商”模式,吸引冷链物流、印刷包装等多家配套企业落户,推动奶产业全链条健康发展。

“一杯奶”在灵武市被赋予更大价值,通过产业升级,乳制品产业蓬勃发展。今年,灵武市将围绕建立集群化现代养殖体系和高端乳制品加工体系,大力提升奶产业规模化、标准化、品牌化、集约化水平,推动饲草种植、奶牛养殖、乳品加工、牧业观光、物流运输、技术服务等一二三产业协同融合发展,加快打造高端奶业之乡,推动奶产业高质量发展,带动各族群众共同增收致富。