2024年是吴忠市红寺堡区发展进程中极不寻常、极具考验、极富挑战的一年。

一年来,红寺堡区以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为牵引,以铸牢中华民族共同体意识为主线,统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴,坚定信心、沉着应对,精耕细作、综合施策,战胜了一系列困难考验。成功创建中央财政支持普惠金融发展示范区、城乡交通运输一体化示范县,入选全国“四好农村路”高质量发展典型案例,“乡镇综合行政执法改革”示范项目成功入围全国候选项目。

一年来,红寺堡区发展动能日益强劲,地区生产总值增长9%;固定资产投资116.7亿元,增长12%以上;完成一般公共预算收入3.47亿元,增长20.41%;城乡居民人均可支配收入分别达32453元和15377元,增长7%和9%。各项指标增速连续3年位居自治区或吴忠市前列,财政收入实现3年翻番,经济保持了稳中有进、进中向好的良好态势,高质量发展综合绩效进一步提升。

这一年,红寺堡区书写了新时代画卷,为23万各族群众交上一份满意答卷。

锚定目标攻坚 区域经济质效双升

2024年10月,湖南省能源投资集团有限公司与红寺堡签订“一线一园一基地”红寺堡产业园项目战略合作框架协议书,加快推进新能源资源开发建设及“湘产入宁”。红寺堡区人民政府、隆基绿能科技股份有限公司、湘投新能源(宁夏)有限公司三方在红寺堡投资隆基绿能BC组件先进技术示范项目,项目投资金额约10.2亿元,解决当地劳动力就业约1000人。推动项目落地时,红寺堡区及时解决制约项目落地、开工、建设、投产、达效等各个环节中梗阻问题,极大坚定了企业投资发展的信心和决心。

红寺堡严格落实处级领导包抓和“四色管理”晒比促机制,124个重点项目全部开工建设,抢抓“宁电入湘”重大机遇,全力推动湘能3GW、国能3.5GW两个自治区千百十亿级重大项目建设,湘投100MW光伏发电、采日能源二期等项目建成投产。紧盯“两重”政策投向,实施城市排水防涝能力提升、柳树台调蓄水池等项目46个,项目数量、投资规模均创历年新高。

坚持把园区作为工业经济增长的“主阵地”,洽谈新能源装备制造、石油钻采设备制造等意向性项目26个,成功落地中泰新源负极材料、江苏华辰变压器制造等9个项目,新能源装备制造产业链条初具规模。盘活土地872亩、“僵尸企业”6家,出让“标准地”208.7亩。全区新入规企业8家、自治区创新型中小企业6家,实现工业产值320亿元以上。

2024年,开展“铸牢共同体·中华一家亲”9月丰收季系列促消费活动,投入补贴资金600余万元,带动消费超1.2亿元,消费市场加快回暖。筹措资金6000余万元,出台每套补贴4万元的普惠性购房政策,进一步激发了房地产市场活力,商品房交易面积39.57万平方米,交易额18.3亿元,创历年新高。新增限上企业10家、市场经营主体2195家。社会消费品零售总额达17.28亿元,增长5%。

夯实发展根基 乡村振兴扎实推进

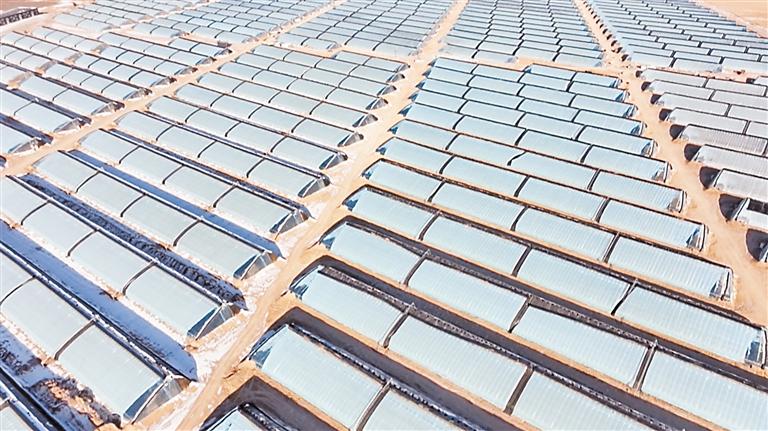

近日,在红寺堡区新庄集乡杨柳村,一个个新建大棚在冬日的暖阳下闪耀着光芒,棚内工人们忙着育苗。连日来,杨柳村百余座现代化温棚投入运行,企业抢抓农时全力投入定植。杨柳村日光温室建设项目总投资1.19亿元,新建159栋日光温室,配套分拣存储库、蓄水池等。健全“基地+企业+农户+村集体”联农带农机制,通过种植反季节蔬菜,带动农民增收。

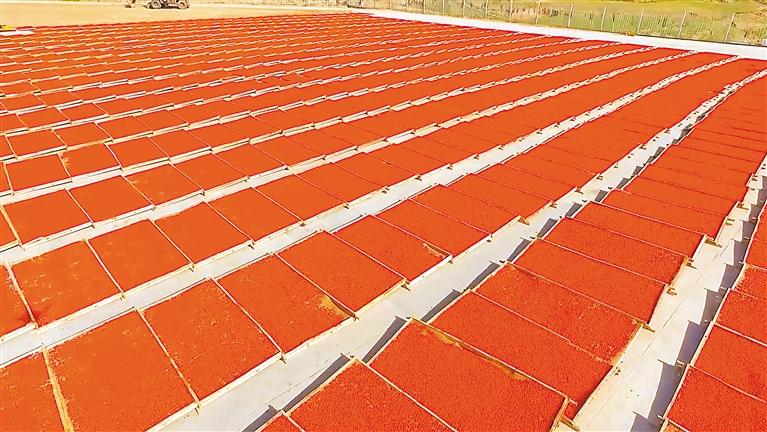

红寺堡区建设高标准农田3.95万亩,粮食播种面积34.34万亩,实现“十二连丰”,耕地保护和粮食安全责任制考核获得自治区优秀等次。新建设施农业1282亩,设施农业总面积1.36万亩。培优壮大种养殖业,实施特色产业补助项目40个,兑付补贴资金2.7亿元,葡萄酒、枸杞、黄花菜、肉牛滩羊产业链综合产值27.3亿元,特色产业成为带动群众增收的“铁杆庄稼”。

投入衔接资金6.22亿元,实施产业发展、乡村建设项目136个,发放小额信贷、“富民贷”4.84亿元。争取闽宁协作资金、国家烟草专卖局帮扶资金超1亿元,实施教育医疗、养老保障等帮扶项目31个。举办“红”酒约“惠”、对口支援县农产品产销等活动,实现消费帮扶3.3亿元。深入推进“万企兴万村”行动,结对帮扶30对。村集体经济不断发展壮大,65个行政村集体收入近6000万元。在160个国家乡村振兴重点帮扶县发展成效评价考核中位列前十。

打造高质量美丽宜居村庄7个、闽宁示范村3个,农村人居环境由基础整治向品质提升稳步推进。投入2.6亿元,实施西部人饮水质提升改造、大河乡河西村生活污水治理等项目16个,累计铺设农村供水管网340公里、污水管网62公里,改造农村户厕1060座、抗震宜居房122户。在5个乡镇31个村新建建筑垃圾暂存点31个,有效解决垃圾“无处暂放”的难题。投入3.7亿元,改造国道338线19.7公里,提升农村公路175公里,位居自治区前列。红柳沟大桥顺利通车,解决了南向进出城仅有一条主干道的瓶颈。

着力提升品质 城市面貌焕然一新

近期,红寺堡区实施购买新房补贴4万元的政策,政策实施以来,各楼盘的咨询量、带看量、成交量都有大幅上升。在金域名庭项目售楼部,营销负责人正在向置业顾问、中介机构代销人员介绍购房补贴政策细则和申请要点;在燕然赋项目售楼部,看房客户络绎不绝,现房备受消费者青睐。1个多月楼盘成交量1500套。

红寺堡区持续推进朝阳、兴盛、小康3个片区更新改造,新建金域名庭、续建金水悦府等房地产项目16个,新增商住面积69.92万平方米。新建罗山、鹏胜、紫苑社区党群服务中心,体育广场建成投用。改造绿地面积5.27万平方米,城市绿化率达40.22%。

实施城市排水防涝能力提升工程,城区基本实现雨污分流,可有效应对20年一遇的强降雨。建成并投用第三供热中心,可保障城区10年内建设增量的供暖需求。拓宽改造小康街等市政道路6.5公里,铺设健身步道8公里,城市综合承载力进一步提升。

建成城市垃圾收集转运站10座,划定“潮汐摊位”320余个,新增停车位1600余个、新能源汽车充电桩61个。常态化开展市容环境治理,不断提升小区物业、城市道路、公园广场、农贸市场市容环境秩序,督促整改各类问题160多个,加快推进老旧小区、燃气管道、电网安全、视频监控提升改造,市容市貌更加干净整洁,城市管理更加规范有序。

聚力深化改革 发展动能加速释放

2024年9月,深圳紫辰星新能源有限公司董事长张磊经人介绍到红寺堡区考察,他十分看好这里新能源产业发展潜力和营商服务,下定决心在红寺堡区投资。“从对接、洽谈到签约仅用20多天时间,我们很快找准互利合作的契合点,创造了政府、央企、民企合作项目落地的最快速度,是红寺堡区的营商环境吸引了我。”张磊说。

营商环境持续优化。红寺堡区定期不定期召开助企纾困会,倾听企业诉求,化解问题223个,支持科技创新和制造业发展减免税费达8771万元。深化“堡籽红”政务服务品牌创建,全面推进28项“高效办成一件事”,办结近1.8万件,服务事项进驻率94%,网办率较上一年提高15个百分点达89%。积极融入全国统一大市场建设,政务环境更加高效便捷。

重点改革成效显著。跨区域交易水量2475万立方米1350万元,初步实现由“向政府要水”到“向市场找水”的转变。设立山林资源回购基金,发展生态经济林1.25万亩,完成林权抵押贷款200万元,排污权交易4笔19万元。农村土地确权2.58万亩,农村宅基地“房地一体”确权颁证20487宗,农村产权抵押贷款1.96亿元。客货邮商融合发展、乡镇综合执法改革等多项经验做法被国家有关部委、自治区肯定,民政部困境儿童关爱服务试点率先在红寺堡区开展,公益性墓地建设管理经验做法在全区推广。

厚植民生福祉 群众生活持续改善

近日,红寺堡区基础教育质量提升行动与课堂教学改革迎来了高光时刻。红寺堡区罗山中学、第五中学教育集团及第四小学承担的小、初、高三学段的三节课例展示与说课在教育部中国教育科学研究院高质量课堂展示活动中亮相。红寺堡区推荐的小学体育、高中美育获得全国最佳教学组织奖,初中跨学科主题学习获得全国高质量课堂展示示范课奖项。

民生保障扎实有力。财政收入的85%以上用于民生急需、民生保障支出。高质量办成西部人饮水质提升改造、农村公路安全能力提升等10件民生实事。

教育事业蓬勃发展。投入1.81亿元,实施红寺堡区第一小学教学综合楼、“暖心工程”设备采购等项目33个,办学条件不断改善。全面推进基础教育质量提升行动,教育管理改革经验在全国交流活动中展示。全社会尊师重教氛围日益浓厚,“红寺堡教育”品牌持续擦亮。

就业创业持续发力。出台鼓励城乡劳动力高质量转移就业16条政策措施和“七个一”工作实施方案,建成启用零工市场,构建“1+N”就业服务模式,转移就业4.9万人,实现劳务创收8.3亿元。发放创业担保贷款3.06亿元,培育创业实体344个,全民创业带动就业1850人。

红寺堡区中医医院应用新技术、新业务16项。实施太阳山镇卫生院维修加固及改造提升等项目11个,97个村级卫生室均达到服务标准,县域内就诊率达93%以上,医疗保障经验做法在全国医疗救助工作会议上推广。

文体活动丰富多彩。成功举办第十二届全国(青少年)航空航天模型锦标赛,参赛人数创历史新高。举办“农民篮球争霸赛”“送戏下乡”等各类文体活动168场次,“罗山杯”篮球邀请赛、青春电音之夜、安万剧团秦腔展演会等,吸引周边县市区群众超45万人次观看。红寺堡掇绣成功申报自治区第七批非物质文化遗产代表性目录。

面貌日新月异 生态环境绿色崛起

“红寺堡区已建成罗山西麓‘杏花岭’‘桃花湾’‘酸枣沟’等品牌林地5200亩,区域综合植被盖度提高到70%以上。一到春季,‘桃花湾’近千亩桃花迎风绽放,为罗山西麓的春天增添了一抹亮色,与周边田园绿色融为一体,展现美好的田园风光,为有序开展城乡绿化美化行动助力添彩。”红寺堡区林业和草原局相关负责人说。

生态底色更加靓丽。主动融入黄河“几字弯”攻坚战,加强荒漠化综合防治,投入1.12亿元,实施生态保护修复与水土流失治理、毛乌素沙地西缘沙化土地封禁保护等生态建设项目,累计治理水土流失面积40.25平方公里、沟河道30.5公里,完成国土绿化、荒漠化综合防治78.26万亩。森林覆盖率达到11.53%,草原综合植被盖度达到52.13%,实现土地沙化、荒漠化双缩减。

环境质量巩固提升。坚定不移打好蓝天、碧水、净土保卫战,投入1.32亿元,实施红柳沟(城区段)生态缓冲带保护修复工程等环境提升项目7个,红柳沟、苦水河区控断面水质稳定达标,农村生活污水治理率提升至24.6%以上。农业面源污染整治率、固废综合利用率分别达99%、63%,整体土壤环境保持清洁水平。

“城乡变靓了,风景变美了,环境变优了。”这是红寺堡区广大移民群众最直观的感受。