编者按

我国人口发展呈现出老龄化、高龄化等特点,传统的家庭养老功能在弱化,越来越多老年人对社会养老服务提出需求。截至2023年年底,宁夏60岁及以上老年人口已达110.6万人,占总人口的15.7%。面对银发浪潮,养老服务行业的重要性愈发突出,对专业性的要求也愈发提高。

提起养老服务业从业者,不少人存有“学历低、年龄大、待遇低”的刻板印象。然而,近年来,越来越多的年轻人开始为“夕阳红”事业注入“朝阳”力量。那么,是什么让年轻人特别是“90后”“00后”选择进入这个行业?他们有哪些想法和期待?他们能给老年群体带来什么?当越来越多年轻的“朝朝”与年老的“暮暮”相遇,会发生什么故事?本报记者走访发现,这群“青春养老人”用爱心、耐心和专业技能守护着老年人的黄昏岁月,也为养老服务业向专业化、精细化方向发展贡献力量。

代际交融

青春与银发的温暖奔赴

3月6日,阳光洒在银川市中房幸福里·玺云台康养中心活动室内。3位老人围坐一起打扑克牌,不时传来阵阵笑声。79岁的黄淑芬眯眼亮出手中的牌:“看我的!”72岁的蒲乃秀佯装不服,你一言我一语,热闹极了。

临近饭点,老人们坐在饭桌前,92岁的段喜莲扶着助行器也来到餐厅和朋友们汇合。四菜一汤香气诱人。

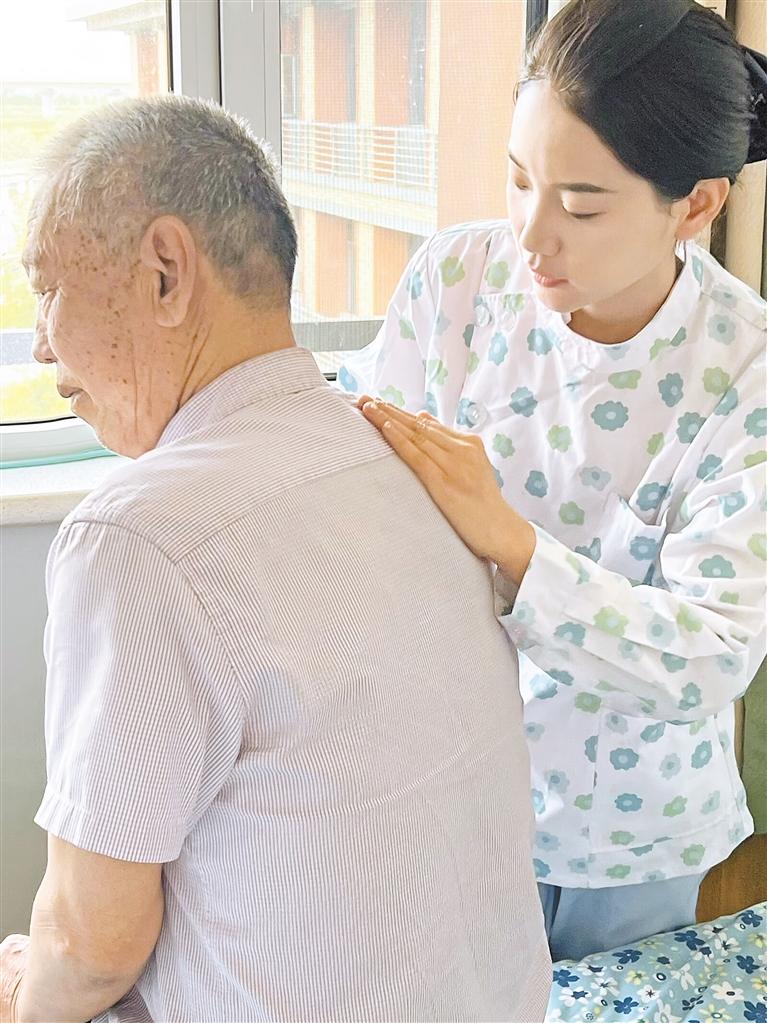

“奶奶,今天的随餐药还没吃呢。”就在大家准备开饭时,“90后”护理主管林彦红赶忙上前提醒,直到看着段喜莲服下药才安心地走开。

“小林把啥心都给我操上了。”被提醒吃药的段喜莲,脸上满是慈祥,看着眼前这个与孙子年纪相仿的孩子在身边忙碌,心里暖意融融。

1996年出生的林彦红,从事养老行业已有8年。林彦红通过校企合作来到养老院实习。

“我一开始担心照顾不好老人,但他们都很包容我,有时候会反过来照顾我们。老人对我们真是‘隔代亲’呢,上夜班的时候给我们抱棉被,平时有好吃的也要分享给我们,让我一下有了被需要的温暖,突然明白了这份工作的意义。”林彦红说。

养老行业的刻板印象,如今已被年轻人的专业知识、细致入微的关怀和蓬勃的活力逐渐打破。除了悉心照料老年人的生活起居,越来越多属于年轻人的时代印记也出现在老年人的生活中。

“我们鼓励老人们做自己力所能及的事,否则,全凭他人帮忙,身体机能会越来越差。我们会带着老人们去做一些新鲜的事情,让他们每天都过得充实一些。”林彦红说,比如开展走秀、唱歌、摄影、做手工等丰富多彩的文娱活动,鼓励他们与社会接触,同时注意发掘老年人的才艺,如舞蹈、书法、音乐等,通过组织大家活动,实现老有所为。在与老年人的朝夕相处中,年轻人们也在与生命的对话里重建了对生命价值的认知。

86岁的陈秀荣在康养中心生活5年了,子女不在身边,“00后”护理员杨洁几乎成了她的半个孙女。“我给陈奶奶读诗时,会想到自己的外婆。奶奶有时握着我的手和我讲述往事时,我突然理解了什么是生命的传承。”杨洁说。

养老院如今正在成为代际融合的社会实验室。年轻人教老年人使用智能手机,老年人则教授年轻人传统手工艺。在这里,青春不是养老行业的“装饰品”,而是推动行业进化的重要基因;银发也不是衰落的象征,而是岁月沉淀的智慧宝库。这种双向奔赴,正在书写关于生命尊严的新叙事。

科技赋能

青春力量重构养老新生态

在玺云台康养中心大厅里,29岁的刘文莉正通过智慧养老电子大屏查看老人们的实时健康数据,血压、血氧、心率等指标一目了然。

突然,屏幕弹出警报,护理员林彦红的手表同步震动。刚好在二楼的她快步走向房间,发现是88岁的陈爷爷起身过猛导致血压骤升。从发现异常到护理到位,刘文莉与林彦红密切配合,全程仅用了2分钟。

这是刘文莉所在养老院“智能守护网”的日常场景。老年人在一定范围内活动时如遇意外,通过“智能守护网”系统,让工作人员能够第一时间发现,并就近赶到现场。

“智能护理设备、远程医疗系统、管理平台等科技应用,使养老护理从体力劳动升级为‘技术+人文’的复合型工作,年轻人干起来驾轻就熟。”刘文莉说。作为中房养老康养部部长,她管理着5家养老院的日常运营。在她的团队里,“90后”“00后”同事占比超过80%。

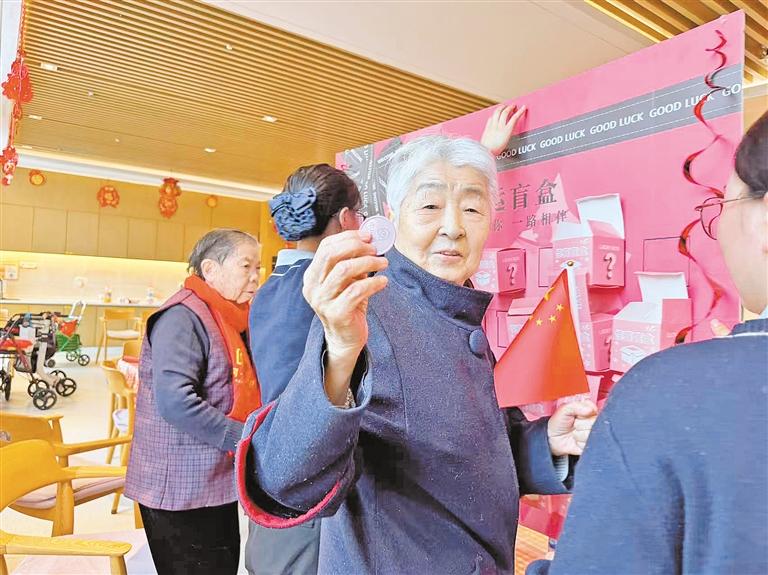

传统养老模式常忽视老人的精神需求。年轻人介入养老行业,不仅要提供照料,更要为老年群体创造价值感。在玺云台康养中心,“幸福币”激励机制是老人们津津乐道的“新鲜事”。

“这两天参加活动,得了5个‘幸福币’。”老人黄淑芬拿着用“幸福币”换购的零食高兴地说。

刘文莉毕业于河南大学护理学专业。科班出身的她将年轻人热衷的“积分激励”引入养老服务中。老人们可以通过参加活动、互助服务、投稿等方式积累“幸福币”存入“幸福银行”,以此兑换生活用品或特色服务。

“为了鼓励老人多运动,我们还开设了‘开心农场’,每个老人可以领种一小块地,由我们提供种子。老人不仅能享受种菜的乐趣,果蔬收获后送给机构厨房还能领到‘幸福币’。”刘文莉介绍说,“幸福银行”的创新机制,让老人参与活动的兴致大大提升。

“以前觉得养老院是暮气沉沉的地方,现在每天都过得很充实,生活有盼头。”程好智老人满意地说。在他的房间里,摆放着由康养中心自制的刊物《幸福印记》,不仅记录着银川城市变迁、养生知识,还有老人自主投稿的“银发诗歌”、文章等,成为连接代际情感的渠道。

在每个老人房间,都有一本属于自己的时光相册。从进入养老院的那一天,工作人员就为老人们留下了一张张照片、一段段短视频;用手机教老人制作电子相册,把泛黄的老照片变成会动的画面。在数字化时代老年人普遍存在的“科技恐惧”,而这些曾因代沟产生的“数字鸿沟”,正在年轻人手把手的教学中化作跨越年龄的彩虹桥。

政策破局

解锁养老行业的青春密码

“当前,社会上对养老行业人员存在偏见,认为养老护理员的工作是‘伺候人’。在这种偏见下,很多年轻人不愿意进入养老服务业。”在业内人士看来,养老服务行业如何能够留住年轻人,依然是一个必须正视的现实问题。

在宁夏应对人口老龄化的挑战中,一项里程碑式政策正式落地——近日,全区首批75名养老护理人员获得专业技术职称,其中包含1名副主任养老护理师(副高级)、16名主管养老护理师(中级)和58名养老护理师(初级)。这标志着宁夏在全国率先建立单独序列养老服务专业技术人才职称体系,打通了与教师、医生等同等的职业发展通道。

“许多人都觉得养老行业的从业者中大部分是‘4050’人群,实际上,现在养老行业的体力、学习能力、操作智能设备等要求,更适合年轻群体从事。”此次获评中级职称的刘文莉介绍。

尽管“青年养老人”在就业市场上备受青睐,但养老行业仍然面临着一些挑战。社会认同感、职业荣誉感的不足,在客观上限制了年轻人在养老服务行业长期坚持的信心。目前的主力仍是45岁到55岁的中年群体,一线人员的需求有很大缺口。

为吸引并留住年轻人在养老行业,宁夏通过一系列政策支持产教融合,培养技术技能人才。政策鼓励技工院校根据市场需求优化专业结构,开设养老护理、健康服务与管理等银发经济相关专业,并加快专业设置评估审核流程。

在银川职业技术学院,智慧健康养老服务专业作为宁夏养老专业人才培养的一个重要项目,“这个专业毕业的学生,就业的选择权在他们手上,毕业直接就能就业。”银川职业技术学院老年服务与管理专业相关负责人说。

此外,宁夏还加大了对养老护理、健康照护等急需紧缺职业的培训力度,提供技能培训补贴。

政策带来的变化触手可及。作为一名养老护理员,1997年出生的岳娇娇,职业之路充满了挑战与成长。8年前刚工作时,岳娇娇还对自己的未来感到迷茫,但真正接触了养老护理行业后,岳娇娇通过参与一系列培训活动,快速适应了工作要求,将临床护理知识与养老服务融合。随着补贴政策和技能大赛激励机制的出台,她更有动力去学习、去提升自己。如今,她已经取得护理人员的初级技术职称及养老护理技师证书,在技能大赛中,荣获自治区级养老护理职业技能大赛一等奖、全国民政行业养老护理职业技能大赛三等奖,并获评为自治区青年岗位能手。

回顾自己的职业历程,岳娇娇感慨万千。“刚开始从事这个行业会听到很多不理解的声音。但相关政策的接连出台,让我看到清晰的成长路径,职业‘含金量’明显提升,社会认同度也越来越高,这是实实在在的职业尊严。”岳娇娇说。

“养老志愿服务不是单向输出,而是生命与生命的彼此照亮。”当银发与黑发挨在一起,布满皱纹的手指轻触电子屏幕,青春的面庞上跳动着夕阳的碎金。当年轻人用无人机带老人俯瞰春花,用AI修复模糊的旧照片,每一位老年人都能在科技助力下,拥有更多珍贵回忆。

正如刘文莉在护理日志中所说:“原来我们不是在照顾夕阳,而是在守护永不落幕的晨曦。”