编者按

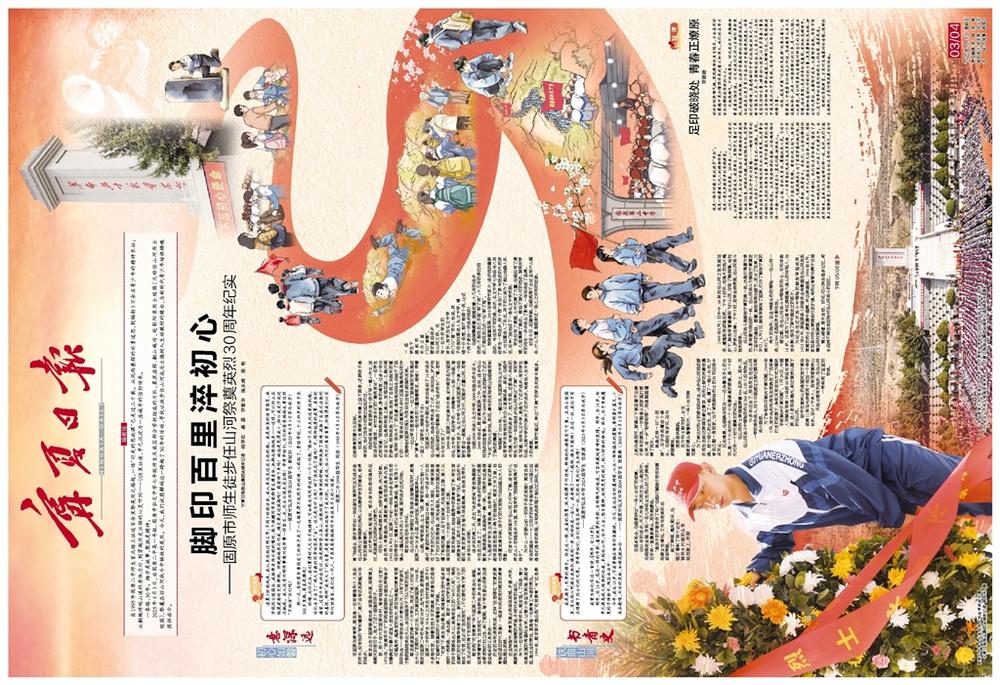

自1995年固原二中师生首次踏上往返百余里祭英烈之路起,一场“行走的思政课”已走过三十载。从风雨兼程的朴素追思,到辐射3万余名青少年的精神长征;从翻越崎岖山道的身体力行,到穿越历史云烟的心灵叩问——108里征途,早已沉淀为一座城市的信仰传承。

一条路,30年。摊开是故事,聚拢是精神。

2025年4月3日,由固原二中高一年级、固原市弘文中学七年级师生及我区部分学校组成的方队,星夜启程、翻山越岭,赴彭阳县烈士陵园(又称任山河烈士陵园),祭奠在任山河战斗中牺牲的英烈。今天,我们试图解码这一跨越了30年的活动,寻找让徒步任山河成为立德树人生动教材的缘由,为新时代青少年培根铸魂提供启示。

初心如磐意深远

时空对话

凌晨3时就起床,我从来没起过那么早;不到5时就出发,我从来没走过这么远的路。我是班里的体育委员,徒步到烈士陵园后,我按照老师之前的嘱咐,挨个提醒同学用前脚掌支撑身体,把脚后跟抬起来——这样,可以防止在极度疲惫时突然摔倒。昨晚妈妈再次问我,确定要走这段路吗?能坚持下来吗?她总是觉得我小,担心我完不成这次挑战。我从没有对哪件事像对这件事一样坚定:走,而且必须走完全程!学哥学姐们,你们的爸爸妈妈也曾这样“不相信”你们吗? ——固原市弘文中学2024级学生 靳纪轩 (2025年4月3日参与徒步)

那一次,有的家长看到自己的孩子走了一天路累得不成样子的时候,心疼极了,责怪学校:十三四岁的孩子走100多里路,简直是摧残!

的确,此行之后,我们累得好几天打不起精神,可如果你问同学这样一个小问题:“假如下次再走比这更远的路,你们去不去了?”绝大多数的同学回答是“去”。这又是为什么呢?好了伤疤忘了痛吗?不,那种极度的疲累、身体的痛苦,过若干年也许会忘记,但是那种登上高山、放眼四望、心胸开阔的舒畅,那种战胜了困难、战胜了自我之后胜利的喜悦,那种“我长大了”的自豪,是爸爸妈妈永远给不了我们的。因此我说,任山河之行虽苦虽累,但值得我们以实际行动宣告:我们这一代人,不再是爸爸妈妈怀中永远长不大的小鸡苗。

——固原二中1994级学生 冯洁 (1995年4月4日参与徒步)

在固原市教育界,韩宏是一位有着强烈个人色彩的校长,没有他的“斩钉截铁”,就不会有这场跨越30年的徒步。

韩宏出生于固原普通农家,家里条件差,面朝黄土背朝天的苦日子,泡大了这个倔强的孩子。

苦,那个年代的固原农村,谁家娃娃没吃过苦?1972年,“苦瘠甲天下”的西海固被联合国世界粮食计划署确定为最不适宜人类生存的地区之一。

可越是穷、越是苦的地方,老百姓就越对教育有更深的执念——穷苦农家人朴素地认为,只有下苦读书,才能把娃娃送出大山,去过城里孩子习以为常的生活。

韩宏是家里的第一个大学生,完成了家人对他“走出大山”的期许,学成之后,又执意回到固原。1986年,韩宏任固原二中校长,年仅30岁,血气方刚、敢想敢做。

固原二中的学生70%以上来自农村家庭,孩子们大多能吃苦。随着生活水平的提高,韩宏害怕这些继承了祖辈吃苦基因的少年慢慢忘了来路。

“吃苦”不是生活必需品,却是解决生活中很多困难的一把钥匙、一条出路。韩宏一直对学生强调:山里的孩子想要走出大山,就得有自己的“半斤八两”,得把祖辈们的吃苦精神传承下去。新时代的年轻人不仅不能忘了吃苦,还必须“自找苦吃”;不仅要吃得下学习的苦,还必须吃得下生活的苦。

韩宏把“吃苦教育”作为固原二中的常态化课程,经常带着学生“自找苦吃”:春去耕地、秋去收割,周末去敬老院打扫卫生,到了假期,每个学生都必须参加居委会组织的义务劳动……

历史的车轮滚滚向前,这种“没苦硬吃”的素质教育能否适应时代发展?一些家长和老师对韩宏的教育理念提出质疑。

社会转型中,教育发展必然面临困惑、矛盾、冲突,需要发出直面难题的声音,引领对未来的追问。

作为一位年轻的中学校长,韩宏陷入了深思:青少年是祖国的希望和未来,让青少年奋发图强、挺起脊梁,是社会的责任,更是每一位教育工作者的责任。

1994年,韩宏首次提出把“吃苦教育”与“红色教育”相结合,要求学校初一年级新生清明节当天徒步赴任山河烈士陵园祭扫英烈,以此磨砺学生的意志,培养学生的爱国情怀。

反对声如潮水般涌来。部分家长和老师强烈反对,两股意见如同针尖对麦芒。

可没人能劝得动韩校长,他斩钉截铁、快刀斩麻,亲自带人考察路线、测算距离、确定活动具体内容。1995年4月4日,固原二中初一年级300多名学生在老师的带领下,清晨6时从学校整队集结,每人配发2个馒头、2罐头瓶开水和2个鸡蛋,首次徒步正式开始。

韩宏也走在队伍中间。

任山河烈士陵园位于彭阳县古城镇任河村,距离固原二中27公里,徒步往返,需要翻越黄峁山。

山路,弯弯曲曲、尘土飞扬,最窄的地方仅能一人通行,最陡的地方坡度超过40度。那一次徒步不仅刻在了学生的记忆中,也让韩宏久久难忘。尽管早就做好了充分的思想准备,走完全程后,韩宏的双腿还是像灌了铅般沉重,以至于回到家,无法抬腿上楼,爱人从背后顶着他,一个台阶一个台阶挪上楼。

韩宏热爱运动,他给理想中的教育排了序:学生首先要身体好,其次心理好,最后才是学习好。担任校长期间,韩宏要求学生每天早起跑操,由他亲自带队,20多年从未间断。

徒步后的第二天,这位“运动老将”都觉得腿脚不长在自己身上了。早晨上学,参与徒步的娃娃们两腿酸软、脚底起泡,走起路来一瘸一拐。可韩校长还是硬下心肠要求学生正常跑操,他来带队。看到这群跑起来歪歪扭扭像小鸭子的娃娃们,韩宏又怜又爱,他也惊喜地意识到,孩子们的吃苦能力远远超出大人的想象。

可家长们却因首次任山河之行炸了锅,家长们心疼这么小的娃徒步108里,责怪学校“把娃摧残得不成样子”。

为什么一定要让初一的孩子走这段路?韩宏自然有他的理由——十三四岁的孩子体能有限,108里已经是他们身体的极限,只有挑战极限才能记忆深刻,才能达到教育的最大化目标。

如果人生需要在某件事上奋不顾身,这群孩子是幸运的,他们在年少时就已经经历过。

活动结束后,韩宏要求每个孩子写一篇小作文,谈谈徒步的感受。针对家长们的“摧残言论”,一名学生这样写道:“那种极度的疲累、身体的痛苦,过多少年也许会忘记,但是那种登上高山、放眼四望、心胸开阔的舒畅,那种战胜了困难、战胜了自我之后胜利的喜悦,那种‘我长大了’的自豪,是爸爸妈妈永远给不了我们的……”韩宏将这篇题为《步行百里是摧残吗》的作文推荐给《固原日报》,刊发后在当地引起强烈反响。

一边让学生接受教育,一边又被亲爱的学生感动并“教育”——一股无形的力量推着韩宏,继续!带着一届又一届学生,继续走下去!

在固原二中任校长期间,韩宏共组织了14次徒步任山河活动,他亲自带队走了5次。年年如此,岁岁相逢,连沿途的农户都熟悉了这位“徒步校长”:“看,老校长今年又来了!”

2000年,固原二中初高中分离,初中部定名为固原市弘文中学。两所学校,一种精神——从那一年起,每到清明节前夕,弘文中学七年级和固原二中高一年级新生都会一起踏上任山河之行,用脚步丈量山河,用青春诠释信仰。

任皓2004年进入弘文中学,2009年担任校长至今。

2009年年初,韩宏调离固原二中,当年,徒步任山河活动因故暂停。都以为2009级新生会因躲过了这次“长征”而内心欢悦,然而,事件的反转却让任皓感受到了强烈的震撼。

转眼到了2010年。一翻过年,在固原市弘文中学,经常有学生悄悄往校长办公室塞纸条。起初,任皓并未在意,收到的纸条多了,他才发现,这都是八年级的学生在为前一年没能徒步任山河表达“不满”。有的学生写道,他来弘文中学,就是为了这次徒步;有的学生则说,如果中学时代缺失了这次徒步,将是他人生中最大的遗憾。

离清明节越近,表达“不满”的学生和家长越多。一些学生干脆到校长办公室门口“请愿”,要求重启徒步任山河之旅。还有一位外校学生的家长,放学在弘文中学校门口“堵”校长,他说,孩子没能如愿进入弘文中学,情绪十分低落,能不能破个例,让这个孩子参加一次徒步活动?

任皓被震撼着、被感动着,十几年的徒步活动,不能在自己手里“断了线”;十几年的祭扫活动,不能在自己这一任“断了根”。

排除重重阻碍,2010年清明节前夕,徒步活动重新启动。与往年不同的是,此次,弘文中学七年级与八年级学生一同徒步,那个想“走后门”参与活动的外校孩子,也如愿进入了队伍,孩子的父亲为了能让他融入队伍,还专门给他买了一身弘文中学校服。

学生没有了遗憾,心中充满了力量;任皓没有了遗憾,心里填满了感动。曾经不被认可的活动,被两所学校的师生一步步走出了影响,一年年走成了品牌。

时至今日,回望来路,任皓再想不出还会有什么理由、什么力量,能阻断这一场心之所向的征途。

铁血山河书青史

时空对话

我是旗手,光荣的旗手。但走这一程,我真的很累,两只胳膊不听使唤,鲜艳的队旗像有千斤重。在烈士陵园里,有位热心阿姨让我把队旗放到一旁,好好休息一会儿。我拒绝了——人能倒,旗决不能倒!在这一刻,我似乎有点理解了烈士们的无畏。学哥学姐们,你们有没有在哪一刻,突然与英烈们产生共情?

——固原市弘文中学2024级学生 田彦渊 (2025年4月3日参与徒步)

我曾为他们写过一首诗:《那年,你14岁》。

那年,你14岁,花朵一样的年龄,喜欢做梦的年龄,你那稚气的脸庞,可否承载起苦难的表情。那年,你14岁,却早已熟悉战火硝烟的味道,来到任山河,你冲上去,怒目圆睁,把明晃晃的刺刀,刺入豺狼的喉咙。然而,你不幸被魔鬼的子弹射中,倒在血泊中……

今年,我也14岁,可我常躺在母亲怀里撒娇。今天,我站在你的墓碑前,心头一阵阵猛烈的震颤,看那碧水蓝天,小鸟在歌唱,而你的笑脸,如烟花般灿烂…… ——固原市弘文中学2004级学生 张昊青 (2005年4月5日参与徒步)

在很多场合,任皓都讲过“一朵小白花”的故事。

2021年的徒步,天不作美,风雨交加,山路泥泞。任皓陪走全程,发现一名七年级女生爬山时几次摔倒,右手却一直攥紧拳头、用手腕撑地。

“是孩子的手掌受伤了吗?”任皓叮嘱随行老师注意观察女生情况,又匆匆赶到队伍前面带路。

到了陵园,整队期间,任皓又看到了那个女生:被雨水打湿的头发贴在脸上,校服上到处是泥污,膝盖以下甚至看不出裤子原本的颜色,一双鞋像从泥浆里打捞出来,走一步“吧唧吧唧”,那是鞋里灌满了泥水。

就是这样一只“小泥猴”,右手依然攥成个拳头。任皓没有多问,目光紧随着她。

谜底很快揭晓。

在为烈士献花时,女生握紧的拳头慢慢张开,一朵小白花端在掌心。

为了表达对烈士的敬仰和怀念,徒步任山河活动要求师生在到达陵园后静立默哀,向烈士献花并擦拭墓碑。那个细心的女生,走了一路,攥了一路小白花,宁肯自己糊一身泥浆,也不肯把献给烈士的白花沾染半点灰尘。

见此情景,任皓瞬间泪目——这朵攥在手心的白花,是一个少年对另一个少年最崇高的敬意,是一个时代对另一个时代最真切的纪念。

任山河烈士陵园埋葬着396名烈士,其中,在任山河战斗中牺牲的烈士364名,150人没有姓名。

70多年过去了,那场发生在任山河一带的惨烈战斗,如今只能透过文献记载勾勒战火硝烟。

为了争取和平解决宁夏问题,1949年7月,党中央和毛泽东主席确定了“在军事打击的前提下,争取采取政治方式为辅助手段解决宁夏问题”。7月29日,中国人民解放军第19兵团64军经甘肃镇原,进入彭阳县境内,到达黄峁山脚下的任山河。

驻守在黄峁山的是国民党宁夏兵团第11军马光宗部两个师加一个保安纵队,总计1万余人。敌军凭借黄峁山天险占据有利地形,在任山河一带构筑了坚固的防线。

1949年8月1日中午,64军向任山河之敌发起总攻,遭遇敌军顽强反抗。下午3时许,在强大的炮火掩护下,解放军冒着暴雨飞扑山顶,夺取了鹦鸽嘴、哈拉山、罗家山主峰。下午5时,敌军全线溃退,任山河战斗胜利结束。

任山河战斗是解放宁夏的第一战,亦是打得最为惨烈、影响最为深远的一战。任山河战斗为解放宁夏奠定了坚实的基础。接着,解放军势如破竹,攻占了瓦亭、三关口。8月2日,解放军解放了固原,打开了解放宁夏的南大门。

伟大的胜利,总会伴随壮烈的牺牲——任山河一战,让364名指战员长眠此地。

据记载,在任山河战斗中牺牲的烈士,平均年龄18岁。这些为了让革命红旗插遍六盘山的年轻人,壮志未酬,倒在了新中国成立的前夕。

为纪念在这次战斗中牺牲的解放军指战员,1955年4月,原固原县人民委员会将散埋在任山河战场周围的烈士遗骸集中埋葬,并立碑建园。1998年8月,彭阳县对烈士陵园进行改扩建,将烈士骨骸迁葬于古城镇任河村现陵园。

青山凝噎,草木含悲。时间,可以抹去很多记忆,却永远抹不掉当地百姓对任山河战斗的回忆。