任河村白洼队63岁的村民杨生昌打小就听爷爷讲述过那场战斗,还有战斗中无处不在的军民情深:为了尊重当地回族群众风俗,解放军作出不准打扰群众、宗教场所的禁令,而海家沟清真寺的阿訇却主动腾出清真寺内的礼拜大殿救治伤员。回族群众提供窑洞和打麦场供解放军战士休息,并冒着生命危险,给前线送水、绿豆汤和稀饭,打扫战场、掩埋忠骨。此后,当地群众纪念英烈,如待亲人。为烈士寻找真正的亲人,也成了陵园管理所所长杨秉选肩上沉甸甸的责任。杨秉选1999年进入陵园管理所,2006年担任所长,是管理所历任所长中在职时间最长的一位。别人眼里的一座座冰冷墓碑,在杨秉选心里,却藏着一个个滚烫的寻亲故事。

河北籍战士蒋保印离家不到半个月,妻子生下儿子蒋德恩。在任山河战斗中,蒋保印壮烈牺牲,至死未能见到儿子一面。蒋德恩不负亲望,努力求学,成为一位大学教授。年幼时,他听与父亲一同参军的小舅说,父亲曾在任山河战斗中中枪倒地。舅舅回忆:“我回头看到他,已经倒地,浑身是血。我想去拉他,但部队吹起了集结号,我们必须出发……”这一别,竟是永远。2008年秋天,蒋德恩辗转联系到杨秉选,确定了父亲的埋葬之地。

老人带着家眷连夜赶路,来到陵园,与父亲“见面”。时隔60年,父子初次“相见”,蒋德恩双膝一软,伏地痛哭,一身新崭崭的衣裳滚成土色。2014年清明前夕,蒋德恩再次来看望父亲。墓碑上,“蒋保印”3个字永远定格在19岁。墓碑那头,是一个充满朝气的阳光青年;墓碑这头,是年过古稀白发苍苍的儿子。“我的父亲19岁”——蒋德恩老人声声呼唤,再唤不回父亲挎枪荣归。

刘纯喜,河北省乐亭县人,牺牲时年仅17岁。一次偶然机会,弟弟刘纯福得知哥哥可能埋葬在宁夏固原任山河烈士陵园。在与杨秉选通电话时,刘纯福声音颤抖、泣不成声。他拿出珍藏多年的烈士证,电话那头,一字一顿,念着哥哥的牺牲日期和埋葬地——这些信息,早就刻在刘纯福的记忆中,他也无数次地打听寻找,却一直“查无此人”。烈士证上写的埋葬地在“甘肃省任山河烈士陵园”,只因几字之差,让老母亲痛失与儿子“见面”的机会。母亲临终前一再叮嘱刘纯福,无论如何要找到哥哥的墓,“代妈再看他一眼”。2010年,在与杨秉选确定刘纯喜烈士埋葬地之后,刘纯福风尘仆仆从河北赶到彭阳。令所有人意外的是,第一次来到陵园,刘纯福没有听任何人介绍,竟径直走到西北角倒数第二排第二座墓碑前,长跪不起,痛哭失声。家人们快步跟上,看到墓碑上赫然刻着“刘纯喜烈士”几个大字,这种“巧合”,令在场的人无不掩面而泣。

冥冥中的吸引,这是亲人的召唤,这是血脉的链接。

从进入陵园管理所至今,杨秉选共接待过25位烈士的亲人。长眠任山河的烈士,大部分没有后代,有的烈士牺牲时年仅十四五岁。随着时间的推移,这些年轻的战士,也许再也等不来与亲人相见。

可他们也有着遍布全国的“亲人”,每年清明,总会有“亲人”专程前来,为他们敬一朵花、换一抔土。

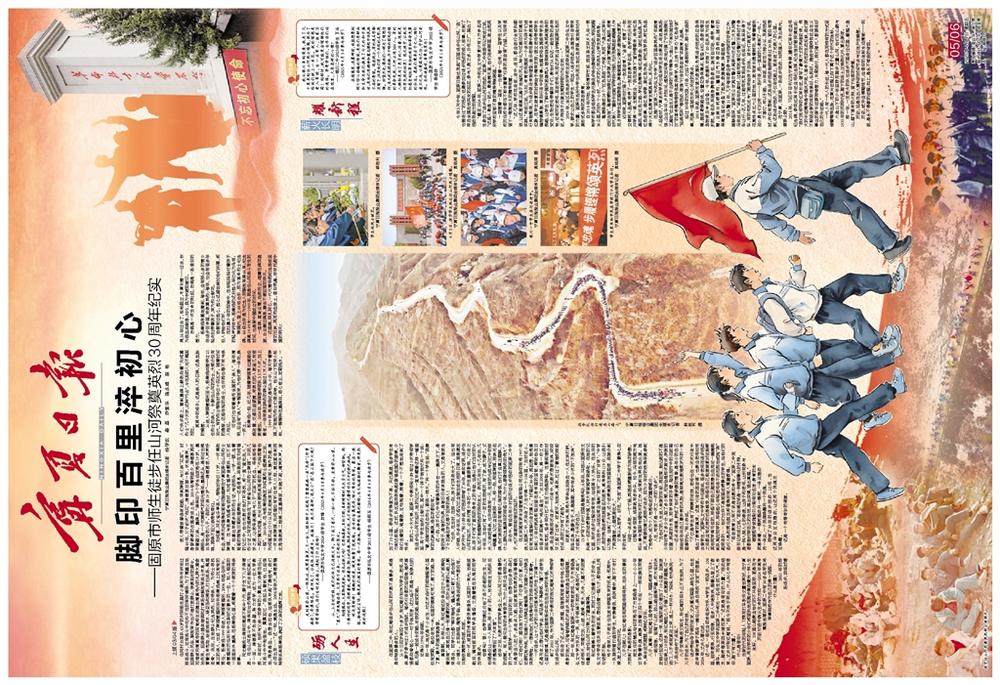

杨秉选介绍,近几年,随着陵园周边道路设施改善、交通日益便捷,来祭扫的人数呈几何倍数增加。2024年,陵园接待团队3.5万人次,加上散客,一年来祭扫英烈的群众超过5万人次。

1999年,杨秉选还是毛头小伙,每天守着陵园,不知能为烈士们做点啥。他从山下拉来小松柏,一棵棵种在墓碑后,悉心培土、定期浇水。一晃26年过去了,松柏挺立,冬夏长青——过去,你为我血战献身;如今,我为你遮阳蔽日。

仿佛是一次生命的轮回,仿佛是一场信仰的接力。

杨秉选欣喜地看到,每年,会有那么多的青少年徒步百余里,来祭奠英烈;每年,也会有很多年轻夫妇带着孩子,来为烈士献花。

他曾有过担心,担心这盛世虽如他们所愿,却没人讲给他们听。

在扫墓少年的泪眸中,在年轻妈妈对着孩子的轻声讲述中,杨秉选的这份担心早已化为乌有。

陵园内,登上64级台阶,即为革命烈士纪念碑。64级台阶是为纪念人民解放军第64军;纪念碑高19.49米——1949年,既是任山河战斗发生的时间,也是新中国成立的时间。

一座碑,直耸云霄,岿然而立,雄鹰在碑顶盘旋,白云擦过碑身,擦去不堪回首的昨天。

这座碑,深扎民心,一代代青年把纪念炼成坚硬的石块,再用热血做土,信仰筑基,牢牢托起中国的明天!

硕果盈枝砺人生

时空对话

走到黄峁山顶,一阵风过,我浑身激灵,不一会儿,脸和脖子上就起了密密麻麻一层“风疹”(即荨麻疹),奇痒难忍。老师见了,让我快上救援车。我偏不!我不是孬种,这点小“伤”怎么能下火线?学哥学姐们,你们当时走在路上,遇到了什么困难?

——固原市弘文中学2024级学生 刘锋 (2025年4月3日参与徒步)

山,上去的时候,我们的体力已消耗大半。脚丫成了卷尺,一拉一动,不拉不动。至黄峁山山顶,“卷尺”便龟缩进壳,大有再不出来、一坐不起的势头。

到陵园后,大家脚底发软。你见过软尺吗?它质地柔软,百折不断,虽软绵绵的无太多力气,却坚韧。两个要好的同学,你搀着我,我搀着你,脚上的疼痛、脚底的水泡,无不向这把已磨得凹凸不平的软尺挑战。

终没有断掉!模糊的刻度,硬是测量了这段路。冰冷的金属光泽,难以弯折的脊梁。最后一段路,触地的尘埃,都是我们挺直的脊梁。每一次触地,都带起金属的铿锵;与大地碰触的颤音,将是凯旋的战歌!

——固原市弘文中学2015级学生 杨润玉 (2016年4月4日参与徒步)

在固原二中,张红梅徒步任山河的次数不是最多,却是身份转换最多的人。

从十三四岁到四十多岁,张红梅分别作为学生、老师、母亲、妻子参与过5次徒步活动。每次行走都历经艰难,每次感悟都刻骨铭心——对于她而言,这已经不再是一段祭扫的路,而是一段成长的路、收获的路、蜕变的路。

还得从1996年说起。

那一年,她还是个小女生,对这次远行的困难程度心里没有预期。路没走完一半,包里的馍就吃完了,剩下的路,除了累,最大的感受就是饿。

真饿啊。长那么大,张红梅还没体会过什么叫“前胸贴着后背”,感觉自己像一张薄薄的纸,在灰尘弥漫的山路上飘来荡去。同学们也都“弹尽粮绝”,罐头瓶口朝下,再也倒不出一滴水。太阳刺眼,嘴角干裂,饿得连说话的力气都没有,只能依靠惯性向前、向前。

那一次,班里的体育委员就像队伍里的一束光,他跑前跑后,嘱咐前面的同学走慢些,又推着落在队尾的同学加快脚步。

他饿吗?饿!他带的馍还分给了走不动路的女生。可他硬是没让一个人掉队,那个瘦小的人,协助班主任把队伍齐齐整整带回了“大本营”。

成年之后,无数次的同学聚会上,任山河之行都是最热的话题。有人曾问当年的体育委员,为什么那天会有那么大的力气,把同学一个个“拽”回目的地?他想也没多想:我们只是饿会儿肚子、多走点儿路,回家就有热菜热饭等着我们。可他们呢?埋在地下的他们呢?不仅饿,不仅累,他们还要扛枪作战,不知道什么时候会遭偷袭,也不知道什么时候会突然牺牲。一想到他们,我觉得咱们受的那点苦真不算啥。

一次徒步,让十几岁的少年对革命先烈产生了共情——这是书本上想让他们学会,却总是不得要领、“灌”不进学生心里的感情,这是通过脚底板实实在在走出来的体悟。

到了2021年,作为固原二中教师的张红梅第三次带领学生徒步任山河。

前后走了这么多次,按理,很难再有故事击中她心底最柔软的地方,可每每讲起这次徒步,张红梅还是会泪湿眼眶。

那一年,张红梅是固原二中的带班老师,儿子方昱皓是弘文中学方队的一员,母子俩虽不同校,却是同行“战友”。徒步那天,雨雪交加,山陡、路滑、雪大、天冷,几重不利因素相叠加,给任山河之行锁上了重重障碍。

张红梅操心着学生的安全,同时又记挂着儿子的安全,弘文中学走在队伍最前面,想远远看一眼儿子,跟他说上两句话都不能。

终于等来儿子班主任在家长群里发来的讯息:视频中,一队被雨雪打湿的学生,你搀着我,我扶着你,脚下不住打滑,脸上却灿烂如花。

儿子在哪儿?张红梅在视频里细细寻找,在队伍的最前方找到了熟悉的身影。

班主任的镜头恰好定格在了方昱皓身上——小小少年双手擎着队旗,肩膀上挂着三四个书包——那面旗在雨雪中,虽未迎风猎猎,却鲜红夺目。

儿子,真棒!张红梅心里夸赞着儿子,眼里却滚下泪水。

一路艰难。返程下山时,因山路湿滑严重,校方临时决定绕行回城,这样一来,返程的路又增加了10公里。回到家已经晚上10时多,张红梅担心儿子睡了,进屋蹑手蹑脚,可一进门,儿子却赶紧迎上来,递上一杯开水:“妈妈,你先换洗一下,我去给你下点面。”

儿子变得熟悉又陌生,张红梅的泪水止不住地流,为了儿子的成长,为了自己的收获。

徒步带给母子俩的改变,丈夫喜在眼里、疑在心里,他主动申请要与妻子再走一趟任山河,亲自寻找“改变”的答案。2024年,丈夫心愿达成。

这一年,一些社会团体组织方队与学生一同徒步。108里,说来简单,行至艰难。很多人中途放弃,摇着头登上了救援车。而弘文中学和固原二中却无一名师生因为天气、体乏、脚疼等原因半途而废。“这就是信仰的力量。”活动结束,丈夫对张红梅说,“我今天终于明白,什么叫心中有信仰、脚下有力量。”

什么是信仰?

当新时代的年轻人习惯用打车软件丈量世界时,在宁夏固原,两所学校的少年们却固执地用脚步复刻着另一种人生坐标。108里山路教会他们的不只是坚持,更是在与历史对话中确认生命的方向——2024年高考填报志愿时,固原二中有30多名学生将军事院校作为自己的第一选择。

什么是力量?

2021年的那场徒步,因临时增加了10公里,使徒步变得更为不易。天已黑透,很多学生体力到达极限。这时,队伍里突然响起《歌唱祖国》的旋律,少年们含着泪、唱着歌,互相拖着、拽着,一个不落地走到了终点。

党的二十大代表、固原二中教师张小玲有过5次带领学生徒步任山河的经历,她的记忆中一直珍藏着这样一幅画面:两个学生给烈士献花,其中一个孩子悄悄对另一个说:“看,我献花的这位烈士,跟我一样大。”另一个学生说:“我擦拭的这块墓碑,连名字都没有。”

这一刻,孩子们心中有着强烈的冲击——墓碑之下,是谁的孩子,是谁的兄弟,是谁日日夜夜挂念的人,又是谁家念了千百遍名字还等不回来的亲人?

“也许,在当时,在那一刻,孩子们突然长大了。但也有人怀疑,许多年后,这些记忆会被当成生活的日常,逐渐遗忘在岁月中。”张小玲说,可活动持续了30年,事实证明,徒步任山河的经历,必然对青少年的一生产生重要影响,“行走之后,孩子们有了直观的身体上的体验,但是以他们当时的认知,还不能理解活动的深刻含义。然而几年后、十几年后、几十年后,当他们有了一定的生活阅历,有了家,成为妻子、丈夫、父亲或母亲,也许突然有一天,生活的光碎与记忆中的那一瞬重叠,记忆会回到那一天、那一刻、那座陵园、那块无名碑,他们到那时会有痛彻心扉的感悟,他们才会真正理解,为什么要纪念墓碑后的那些少年,为什么要歌颂英烈的伟大”。

采访中,曾经在年少时经历过徒步活动的固原二中学子,无不感谢那段难忘的经历。

在北京国有资本运营管理有限公司任职的张伟1997年进入固原二中,次年走了人生中第一个108里。“当时还小,没有完全理解行走的意义。”时隔近30年,再回想,张伟意识到,少年时挑战极限后留在身体里的坚韧,帮助他在日后很多次困境中“绝处逢生”,“比如2008年,第一份工作面临危机,很多同行扛不住压力选择辞职。在最困难的时候,我会想起那次徒步——行走中,无数次想要放弃,咬咬牙又挺了过来。咬紧牙、别放弃,果然,扛过了最难的那段时间,我的工作有了起色”。

咬紧牙、不放弃,张伟大学毕业后独自一人在北京打拼,购车买房、娶妻生子、扎稳脚跟,其中有多少次的“不放弃”,才成就了今天的自己。

13岁写下《步行百里是摧残吗》,6年后,冯洁以固原市文科第一名的成绩被中国人民大学新闻学院录取。在她的记忆里,那次徒步过程非常辛苦,但结果令人快乐。在此后的学习生活中,冯洁经常会遇到“苦尽”之后的“甘来”:“中学时,我的英语成绩在班里名列前茅,高考单科119分,让我引以为傲。但到了大学,这个成绩竟然在班里垫底,我被分到了英语慢班,心理落差巨大。”

又得从头苦学。好在,“吃苦”是固原二中学子最得心应手的本领。

冯洁一点点赶、一寸寸超,英语成绩重新成为她的骄傲。

过程有多艰苦,结果就有多快乐。如今,冯洁在南方电网从事与国际传播相关的工作,经常到世界各地出差。她说,不需要刻意忆起那次徒步,因为少年时的获得早就渗到了性格中,成为个人性格组成的重要部分。

人生,何尝不是一次又一次的“徒步”。

“当他们的人生进入到新的阶段,再回首,能记起的不是少年时考了多少分、刷了多少题,而恰恰是那次跋涉,肿胀的双腿、挑破的水泡、同学伸来的手臂、陷在泥泞中的旧胶鞋……这点点滴滴,拼成了他们最骄傲的青春,是年少的自己送给成年后自己最珍贵的礼物,是照亮无数难熬岁月的一束温暖的光。”张小玲说。

“不仅是学生有了满满的收获,老师也在一次次行走中悟出了教育的真谛。这堂‘行走的思政课’,也教会老师如何去爱学生。”固原弘文中学校长任皓说,很多老师在徒步活动之后都会有这样的切身感受,那些在自己极度疲累时还能帮其他同学背书包的,那些不顾自己脚底磨出血泡还一趟趟跑到队尾拉同学的,那些担心年轻老师走不动而把他或她“架”起来走的……他们也许不是班里成绩最优的学生,但他们的品行人格和责任担当却值得所有人尊重敬佩。

“思政教育从来不该是说教和命令。”固原二中党委书记何成江说,“思政课应该是一种潜移默化的引导,是一种入脑入心的渗透,让孩子和老师、让所有参与者都能对照自己的生活,感出实情,悟出真理。”

德国哲学家雅斯贝尔斯有句名言:教育的本质意味着,一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。

持续了30年的徒步活动,让师、生这两朵云互相推动,让这两个灵魂交互唤醒。

这是一个何等奇妙的课堂。

薪火长明耀新程

时空对话

我从银川来到固原,我走了几十里来到任山河烈士陵园,就为了给他们献上一束花。我的理想是考入军校,当一名军人,保家卫国!到那时,我可能更会理解他们的选择。学哥学姐们,当年你们站在这里,又是怎样的心情?

——银川二中2023级学生 丁当

(2025年4月3日参与徒步)

在陵园里,在墓碑前,我能想象到那个惊心动魄的场面,是他们用鲜血和生命为我们换来了今天的和平盛世,是他们用精神和意志撑起中华民族不屈的脊梁。这些烈士,有的连名字都没留下,但是他们有一个共同的名字:英雄。回望历史,像他们一样为了理想信仰,虽九死其犹未悔,历千难而前赴后继的革命先烈,又何止这364人。有的人牺牲是为了更多的人活着,这就是所有先烈的初衷!这次徒步,让我深切感受到红军长征的艰苦和革命先辈的壮志。愿我们秉承赤子之心,胸怀凌云之志,以爱国为己任,守护山河安然。生而逢盛世,吾辈当有为!

——固原市弘文中学2022级学生 陈思妤

(2023年4月1日参与徒步)

今年3月中旬,固原日报社发起“百里徒步任山河,‘我’也曾走过”的活动,征集参加过徒步活动的故人故事,收到了来自全国各地网友的回应,参与人数之多、分布之广,超出了活动发起方的预期。

“截至2024年,固原二中和弘文中学累计有3万余名师生参加了徒步任山河的活动。”固原二中党委书记何成江说,“这些人聚是一团火、散是满天星,他们走到哪里,就会把两所学校坚韧不拔的精神带到哪里。”

一届接着一届走,一任接着一任传,每一届学生以及学校历任校长都在不断丰富着“行走的思政课”内涵,为后来者留下一笔笔巨大的精神财富。

“这几年,学校在走前、走中、走后,都会进行全学科跟进,让这堂课真正基于地域和风土,转化为可感可行的真实实践。”何成江说,“比如,体育老师提前一个多月为孩子们进行体能锻炼,为徒步做足体能储备;音乐老师集中教授革命红歌,在学生疲累的时候给予精神支持;语文老师带领学生编排情景剧,复刻行走中的故事;地理老师会提前带学生去探路,让学生了解中国民居建筑从窑洞到砖瓦房再到楼房的变迁;生物老师带着孩子们,教他们认识这一路生物的多样性;还有历史老师、思政老师,利用这次机会讲解固原红色历史,引导孩子开展主题鲜明的讨论交流……”

2024年,全区各地多所学校主动联系固原二中及弘文中学,要求让自己的学生一同加入徒步活动,去感受行走带来的力量。固原市各所中学也利用当地红色资源,就地取材开展形式多样的思政教育。

自2018年开始,每年清明节前,西吉县王民乡九年一贯制学校都会组织学生开展徒步将台堡缅怀英烈活动,来回路程36公里,历时9个小时,一次次的心灵洗礼让学生受益终身。

隆德县建成28个“红色思政”工作室,利用“六盘山红军长征纪念馆”、隆德博物馆等红色资源,开展“赓续红色基因、培育时代新人”“重走长征路”研学旅行活动,充分发挥思政课程育人作用,引导学生坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、增强综合素质。

近年来,固原市打造了一批思政育人“金课”,培育了一批立德树人品牌,培养了一批思政教学名师。各学校充分利用开学第一课、主题班会、“我在党旗下”宣讲等载体,将传红色基因、走红色之路、学红色精神、唱红色歌曲、读红色经典、讲红色故事、诵红色诗歌、展红色作品、研红色学旅、树红色品牌十大红色教育主题具体化、系列化。

在推广固原二中和弘文中学“徒步百里祭英烈”实践育人经验时,宁夏多所学校也组织学生走出教室,走进基地场馆、企业车间、乡村田间、虚拟空间等,实地开展了宁东能源化工基地“社会主义是干出来的”实干精神、六盘山“不到长城非好汉”的革命精神等特色案例教学,线上线下举办“红色走读”“经典视听”等活动,做强“行走的思政课”实践育人品牌。

经过30年的沉淀,行走,已经不是哪所学校、哪个家庭的事,而是一座城市关心关注的焦点。

2016年起,固原市蓝天救援队负责徒步活动的应急保障,提前勘察路线,设置应急保障点,配备AED、急救包等应急物资及专业设备。今年,救援队安排了80名队员为师生护航,每名队员随身携带急救包,装有创可贴、绷带、葡萄糖、云南白药喷雾剂、藿香正气水等应急药品,随行的保障车里还准备了担架、救援绳索、保温毯等。

“我从警21年,几乎每年都会参与徒步活动的安保工作,感触很深。”固原市公安局交警分局原州交巡警二大队民警马俊成说,“早些年执勤时,过路司机看见交警打手势时才停车让行;这几年,过路司机发现徒步队伍临近,就早早停下车,有的司机还专门跑来给孩子加油。家长们就更不必说,在离终点五六公里的地方,就有家长捧着鲜花、举着横幅欢迎小勇士们归来——一场行走,把一座城的心聚到了一处。”

不掌灯,何以引路。30年前,韩宏在力排众议、发起活动时,并没有想到,这场徒步活动能持续走过30年;更没有想到,这场徒步活动,不仅走在路上,更走进了无数人的心里。

在宁夏,在固原,一场徒步活动,如同星火,发出微光,燎原众野。

2016年,习近平总书记在宁夏考察,瞻仰红军长征会师纪念碑,参观红军长征会师纪念园、纪念馆时曾深情地说:“我们党领导的红军长征,谱写了豪情万丈的英雄史诗。伟大的长征精神是中国共产党人革命风范的生动反映,我们要不断结合新的实际传承好、弘扬好。推进中国特色社会主义事业的新长征要持续接力、长期进行,我们每代人都要走好自己的长征路。”

一代人有一代人的长征,每一代人都在用特有的方式延续着精神血脉,在复兴征程上刻下属于这个时代的坐标。

六盘山下的少年坚持用脚步丈量山河,他们在山巅与1935年的风雨对话,脚下的冻土正悄然化开、冒出新芽。

那一年,一支伟大的队伍徒步万里走过这里,翻越六盘山,埋下革命的火种,留下壮丽的诗篇。

历史,总是在出人意料的时间节点与过往产生链接。

历史,或许会模糊细节,但信仰的坐标永远清晰——向前,是永不停歇的征程;向上,是永不弯曲的脊梁。